記事の概要はこちらの動画でも確認できます

- 間取り

- 2025.5.28

Contents

住宅設備とは何か

新築を計画する際に重要なのが、キッチン・お風呂・空調などの「住宅設備」です。ここでは、なぜ設備が家づくりの鍵となるのかを把握するための基本情報を整理します。

住宅設備の定義と役割

住宅設備とは、日常生活を円滑かつ快適にするための装置やシステムを総称したものです。具体的には、料理に欠かせないキッチン設備や洗浄機能を担うバス・トイレ、室内環境を整える空調機器、防犯や省エネに寄与する各種機器まで幅広く含まれます。

暮らしの基盤を支える要素だけに、導入する設備の内容によって家事負担や光熱費、安全性などが大きく左右されるのが特徴です。設備の種類や性能を理解することで、自分たちの予算やライフスタイルに適した家づくりが実現しやすくなります。

初期費用や維持コスト、メンテナンスのしやすさなどを総合的に検討することが、後悔の少ない住まいを手に入れるコツといえるでしょう。

生活の質を左右するポイント

住宅設備は暮らしのクオリティを大きく左右します。たとえば、キッチンの動線や食洗機の有無は家事時間の短縮につながりますし、高断熱のバスルームや自動洗浄機能付きトイレはストレスの少ない毎日をサポートします。

さらに、防犯センサーやスマートロックといった設備を導入すれば安全性が高まり、留守時の不安を軽減できるでしょう。省エネ性能を備えた設備群にすることで光熱費を抑えられる点も魅力的です。

結局のところ、設備選びを適切に行うかどうかは、家族の健康や家計にも密接に関わってきます。

失敗を防ぐために知っておきたい基礎知識

住宅設備を選ぶ際にありがちな失敗としては、機能が多すぎて使いこなせない「オーバースペック」や、初期費用を安く抑えた結果、修理や交換が早期に発生してしまうケースが挙げられます。

さらに、家族構成や生活パターンを十分に考慮せず導入した設備が、実際にはあまり使われないまま放置されることも。そのため、導入前にライフサイクルコストを把握し、メンテナンスの頻度や費用を見込むことが重要です。こうした基礎知識を押さえておけば、後で「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクを大きく減らせます。

新築住宅設備を慎重に選ぶべき理由

新築は人生でも大きな買い物のひとつです。そこで重要になるのが、設備選びの優先度や将来のコストを正しく見極めること。ここでは、その理由を解説します。

家づくりの満足度を左右する

多くの人が「家を建てるなら長く快適に暮らしたい」と望みますが、その満足度の鍵を握るのが住宅設備です。間取りや外観デザインがいくらおしゃれでも、キッチンやバスルームなどの使い勝手が悪いと、日々の家事や生活のモチベーションが下がりがち。

また、デザインにこだわりすぎて肝心の性能をおろそかにすると、暮らし始めてから不満を感じることが多くなります。逆に、自分たちのライフスタイルにマッチした設備を選べば、家事効率が上がりストレスも軽減。結果として「この家を選んでよかった」という満足感が続くのです。

ライフサイクルコストに直結する

設備は導入時のコストだけでなく、長く使い続けるうえで発生する維持費や修理費にも目を向ける必要があります。高性能な省エネ設備を導入すれば初期費用は高めでも、光熱費を大幅にカットできるケースもあるでしょう。

一方、安価な設備を選んだ結果、数年後に交換が必要になりトータルでは割高になるケースも少なくありません。ライフサイクルコストをシミュレーションし、一定期間使用したときの総額がどうなるかを考えるのがポイントです。将来を見据えた投資と考えれば、設備選びが慎重になるのは当然かもしれません。

家族の快適と安全性に影響する

家族全員が長く安心して暮らせる家を目指すなら、設備の安全性や使いやすさが大きなウエイトを占めます。防犯カメラやスマートロックを取り入れれば留守中のトラブルを防ぎやすくなりますし、バリアフリーを意識した床やドアなら、小さなお子さんやご高齢の方でも安心して生活できるでしょう。

また、高断熱の窓や浴槽を選ぶと、室内温度の急激な変化を防いでヒートショックを軽減し、健康リスクを下げる効果も期待できます。こうしたポイントを踏まえながら設備を選ぶことで、家族みんなの暮らしが快適かつ安全になるのです。

住宅設備の種類とそれぞれの特徴

住宅設備は一口に言っても多種多様です。ここでは、水回りやインフラ、防犯などのカテゴリーに分けて特徴を確認しましょう。

キッチン設備の種類と選び方

キッチン設備はレイアウトやシンク・コンロの配置、オプション機能の有無などで大きく使い勝手が変わります。壁付け型はコストを抑えやすく、お掃除もしやすい反面、リビングにいる家族とコミュニケーションをとりづらいデメリットがあります。

一方、対面型やアイランド型は開放感や家族との会話がしやすい利点があるものの、スペースを多く必要とするため広めの間取りが望ましいです。また、ビルトイン食洗機や浄水器付き水栓などのオプションを取り入れると、家事時間の短縮につながるでしょう。ライフスタイルや予算、キッチンスペースの広さを考慮して選ぶのが基本です。

バス・トイレ設備の進化と選択肢

近年のバスルームやトイレ設備は、保温性や清掃性、節水機能が格段に進化しています。たとえば、断熱材を全体に施した浴槽はお湯が冷めにくく、光熱費の節約にも貢献します。トイレでは少ない水量で強力に洗浄できる節水型が主流となり、家計にも環境にも優しいのが特徴です。

さらに、お手入れが楽になる防汚コーティングや自動洗浄機能を備えたモデルもあり、日々の掃除の手間を減らしてくれます。こうした最新設備を組み合わせることで、水回りの不便や負担を大幅に軽減できるでしょう。

空調・換気・給湯などのインフラ設備

インフラ設備の選定は、家の快適性と光熱費に直接影響を与えます。全館空調を導入すれば、部屋ごとの温度ムラが減り一年中心地よく過ごせるメリットがありますし、熱交換型の換気扇はエアコンで冷暖房した空気を逃がさず効率的に換気できるため、省エネに繋がります。

給湯システムもガス式や電気式、エコキュートなど種類が豊富で、それぞれランニングコストや初期費用が異なります。家族の人数や使用スタイルに合わせて選択し、導入時から長期的な維持コストまで見通した計画を立てることが大切です。

防犯・省エネ・スマートホーム関連設備

住宅の防犯設備としては、従来のカメラ付きインターホンに加え、ネットワーク対応のセンサーやスマートロックが人気を集めています。スマホで施錠状況をチェックし、外出先からも鍵の開閉をコントロールできるため、セキュリティ面の安心感が大きいのが特徴です。

また、省エネや家事効率を重視する家庭では、AIスピーカーやスマート家電との連携で室温や照明を自動制御するシステムを採用するケースも増えています。こうしたスマートホーム化により、暮らしがより便利になり、トータルの光熱費や家事負担を低減させることが可能です。

外観・デザインに影響を与える設備のポイント

家の外観を考える際も、設備選びは欠かせません。たとえば、屋根の形状に合わせた太陽光パネルをバランス良く設置すると、デザインを損なわずに省エネ効果を得られます。エクステリアには、宅配ボックスやポストの配置、外部照明なども関係し、家のファサード全体の印象を左右するでしょう。

防犯カメラやインターホンは機能面が重視されがちですが、できるだけ外観と調和する色や形を選べば、洗練された仕上がりになります。こうした細部までこだわることで、性能とデザイン性を両立した外観を実現できるのです。

外観やエクステリアの設備だけでなく、「間取りそのもの」でプライバシーと開放感を両立させたい方には、中庭を囲むロの字型の家づくりもおすすめです。

中庭のあるロの字型の家のメリット・デメリットや、後悔しないための設計ポイントを詳しく知りたい方は、「【プロが解説】中庭のあるロの字型の家で後悔しない!間取りの成功例と設計ポイント」もあわせてご覧ください。

住宅設備選びで注目すべきポイント

住宅設備は種類が多く、どれも魅力的に感じられます。ここでは、迷わないための注目ポイントを整理しておきましょう。

必要な機能や性能をリストアップする

すべての機能を盛り込もうとすると、予算やメンテナンスが大変になりがちです。そこでまずは、家族で話し合いながら「どうしても欲しい機能(必要)」「生活が便利になるなら検討したい機能(あれば嬉しい)」「自分たちには不要な機能」を仕分けしてみましょう。

キッチンなら食洗機やディスポーザー、バスなら浴室乾燥機など、人によって優先度は異なります。こうしたリストを作成しておくと、ショールームや展示場を回ったときにも冷静に判断しやすくなり、オプションの付けすぎを防ぐことが可能です。

価格と性能のバランス

設備を選ぶうえで大切なのは、価格だけでなく性能のバランスを見極めることです。高性能な設備は快適性や省エネ効果が高い反面、初期費用がかさむ場合が多いでしょう。

一方で低価格な設備を選ぶと、故障リスクやランニングコストが上がる可能性があります。理想的なのは、自分たちにとって必要なレベルの性能を確保しつつ、無理のない範囲で投資すること。ショールームやメーカーの担当者に相談すれば、複数のグレード間の比較や、コスパの良いモデルの紹介など、予算に合わせた提案を受けられます。

メンテナンス性と耐久性

長年使い続ける住まいでは、メンテナンスの手間や交換パーツの有無が暮らしや家計に大きく影響します。

たとえば、キッチンのレンジフードは自動洗浄機能が付いているものなら掃除時間を大幅にカットできる一方、特殊パーツを要する場合は交換コストが高くつくことも。バスルームの床材やトイレの防汚コーティングなども、表面が汚れにくく耐久性が高いものを選ぶと結果的に出費を抑えられます。

設備を導入する際は、見た目や初期費用だけでなく「メンテナンスしやすさ」と「耐久年数」をセットで考えるのがコツです。

使い勝手とデザイン性

機能性だけではなく、デザインも住まいの印象を大きく決める要素です。たとえば、シンプルなデザインのキッチンやバスルームは飽きがこず、家全体の雰囲気とも合わせやすい利点があります。逆に、ちょっと豪華な装飾が施された設備はインテリアの主役として存在感を発揮する反面、汚れが目立ちやすかったり維持コストがかさむ場合もあるでしょう。こうしたメリット・デメリットを踏まえ、見た目と使い勝手が調和した設備を選ぶことで、日常生活のモチベーションを高めつつ、家事やメンテナンスの負担を最小限に抑えることができます。

予算内で優先順位をつける

設備選びの際、必要なものをすべて盛り込むと想定より費用が膨らむことも珍しくありません。そこで大切なのは、最初に「どの設備を最優先するか」を家族間で決めておくことです。たとえば、キッチンやバスルームなど頻繁に使う水回りは高品質を求め、玄関まわりやリビングの照明は予算に合わせて標準仕様にするといったバランスの取り方があります。こうしたメリハリをつけると、全体予算をオーバーせずに満足度を高められます。家づくりは多くの選択肢があるからこそ、優先順位を明確化する作業が非常に重要です。

将来のライフスタイル変化を見据える

家づくりは長い目で見ると、家族構成や暮らし方が変化していくのが当たり前です。子育て中は安全機能やお手入れが簡単な設備が重宝される一方、子どもが独立した後はバリアフリーや省エネ性能、趣味空間などの優先度が上がることも考えられます。

若いうちから老後まで住み続ける場合を想定し、段差の少ない床や手すり設置が可能な仕様にしておくと将来のリフォーム費用を抑えやすいでしょう。こうしたライフステージごとのニーズをあらかじめ見据えることが、長く快適に暮らせる家を作るポイントです。

あなたにピッタリ合うハウスメーカーとモデルハウスがみつかる!

モデルハウス検索はこちら理想の住宅設備を選ぶステップ

では具体的に、どのように選択肢を絞っていくのか。以下のステップを参考に進めれば、後悔の少ない設備選びが可能になります。

家族の要望整理と優先順位づけ

最初に行うべきは、家族全員の意見をテーブルに集めることです。誰が何を重視し、どのような機能を求めているのかを可視化すると、意外な共通点や優先順位の違いが見えてきます。親はメンテナンスのしやすさを重視する一方、子どもはお風呂の保温性能やリビングでの過ごしやすさを気にするかもしれません。

こうした声を整理したうえで、「予算やライフスタイルに合った選択か」を考えながら、妥協できる部分と譲れない部分をはっきりさせておくと、後悔しない設備選定につながります。

メーカーのカタログやショールームを徹底比較

要望がある程度まとまったら、次は設備メーカーのカタログやショールームを活用して実物を確認しましょう。カタログはスペックやオプションが整理されているため、異なる製品を比較しやすいのがメリットです。ショールームでは操作性や材質の質感、サイズ感など写真ではわかりにくいポイントを直接体験できます。

ただし、魅力的な機能に目移りして予算を大幅に超えないよう、先に作成した優先順位を常に意識しておくと安心です。組み合わせ次第でお得なプランを見つけられることもあるので、複数メーカーを横断的にチェックするのがおすすめです。

専門家やOB施主への相談を活用する

実際に住んでいる方からリアルな感想を聞けるOB訪問や、専門家への相談は設備選びの大きな助けとなります。OB施主は「使ってみて初めてわかったメリットやデメリット」を具体的に教えてくれるため、カタログ情報では得られない貴重な知見を得られるでしょう。

さらに、住宅に詳しい専門家やコンサルタントに相談すれば、各社の特徴を客観的に比較し、複数メーカーの良いとこ取りを提案してもらえる可能性もあります。こうした外部の意見をうまく活用することで、納得度の高い設備選びを進めやすくなるのです。

見積もりとアフターフォロー体制の確認

複数の設備候補が見えてきたら、見積もりをしっかりとチェックしましょう。設備の本体価格に加え、取り付け工事費や配管工事費などの追加費用が含まれているかが重要です。さらに、保証内容やアフターサービスの範囲も必ず確認してください。万が一の故障や不具合が起きたとき、連絡先や修理対応のスピードを把握しておけば安心です。

また、購入直後だけでなく、定期的に点検や部品交換の案内を行ってくれる体制があれば長期的にも頼りになります。最終的に契約する前に、こうしたサポート面まで比較しておくことが後悔を防ぐポイントです。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談失敗を防ぐために押さえておきたいポイント

大切な新築設備で後悔しないために、押さえるべき注意点をまとめました。経験談やよくある失敗例に学び、賢い選択をしましょう。

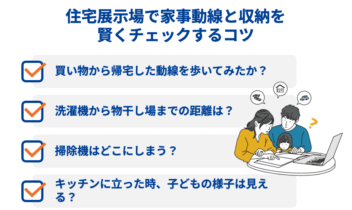

住宅展示場やショールーム巡りで陥りがちな落とし穴

展示場やショールームでは、最新の設備やデザインを一度に見られる反面、イメージが先行して予算感覚が麻痺しがちです。モデルルームは一般的な家庭よりも広めに作られているケースも多いため、実際に自宅に置いたときのサイズ感を見誤ることがあります。

また、営業トークに乗せられて高性能オプションを追加するうち、気づけば予算を大幅に超えてしまうケースも見受けられます。しっかり事前にプランや優先順位を決め、スタッフの話を聞くときは聞き流さず「自分たちには本当に必要か」を常に考えることが大切です。

営業トークに惑わされないためのチェックリスト

設備に関しては、営業担当者から魅力的なメリットを強調されることが多いですが、長期的なコストやメンテナンスの負担、部品の交換サイクルなどもセットで確認しないと失敗につながります。「なぜこの設備が自分たちに適しているのか」を具体的に質問してみると、納得できる根拠を示してもらえるかどうかが判断材料になるでしょう。

また、保証期間やアフターフォローの体制はメーカーや販売店によって異なるため、比較してみるのがおすすめです。情報を鵜呑みにせず、複数の角度からチェックする姿勢が大事です。

家づくり全体の予算配分を考えた設備選定

新築にはさまざまな費用がかかるため、予算配分を慎重に行わないと資金不足に陥るリスクがあります。設備にお金をかけすぎると、外構やインテリアに回す費用が足りなくなり、「住み始めてから後悔した」という声も少なくありません。

逆に、土地や建物本体に予算を多く割きすぎて、肝心の設備が不十分になると、日々の暮らしが不便に感じることもあるでしょう。家族の希望と全体のバランスを取りながら、どこにどれだけ投資するのかを計画することが、満足度の高い家づくりへの近道です。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談新築のこだわりランキングと人気設備の例

多くの方が「どんな設備が人気なの?」と気になるもの。ここでは、世間的な注目度が高い設備や、その理由を簡単にご紹介します。

ランキング上位に挙がりやすい設備の特徴

最近の人気設備としてよく挙がるのは、食洗機や浴室乾燥機、高断熱窓、床暖房、宅配ボックスなどが代表的です。これらはいずれも生活を快適にする機能を持ちながら、家事や外出時の負担を減らしてくれるメリットがあります。

また、省エネ性能を備えた給湯器や断熱材なども注目度が高く、長期的なランニングコスト削減が期待できる点が評価されているのです。ただし、家族構成や日常のスタイルに合わない機能を導入しても宝の持ち腐れになる可能性がありますので、人気ランキングは目安として参考にしつつ、自分たちの暮らしに合った選択を心がけましょう。

高機能キッチンや最新バスルームの注目度

キッチンでは、ビルトイン食洗機やタッチレス水栓、IHクッキングヒーターなどが定番化し、最近では自動調理機能と連動するスマート家電も登場しています。一方、バスルームでは、お湯が冷めにくい浴槽や自動湯はり、自動換気機能などが大きな注目を集めています。

こうした設備を導入すると日々の家事やバスタイムがぐっと楽しくなり、疲れを癒す空間としての価値が高まるのが魅力です。もちろん、それに伴う初期費用やメンテナンス面での負担増を考える必要はありますが、利便性や快適性を重視する人にとっては非常に魅力的な選択肢と言えます。

ランキングを鵜呑みにしないための注意点

人気ランキングは、多くの人が「使いやすい」「便利」と感じた結果ですが、それが必ずしもすべての家庭に合うとは限りません。たとえば、共働き夫婦には嬉しい設備でも、在宅時間が長い家庭にはあまり必要性が感じられない場合があります。

また、ランキング上位の機能は高性能である反面、導入コストや維持費が高くつくことも。結局のところ、大切なのは自分たちのライフスタイルや家族構成、将来の展望などを踏まえたうえで、最適な設備を選ぶことです。流行だけで判断すると、後々のメンテナンスや使い勝手で不満が出てくる可能性があります。

あなたにピッタリ合うハウスメーカーとモデルハウスがみつかる!

モデルハウス検索はこちら住宅設備の具体例

最後に、さらに具体的な設備例を挙げながら、それぞれがどんなメリットをもたらすのかを見ていきます。

最新のIoT・スマートホーム対応設備

スマートホーム対応の設備は、スマホや音声アシスタントを使って家の各機能を一括制御できるのが魅力です。照明やエアコン、カーテンを外出先からオンオフできるだけでなく、センサーを活用して自動的に室温や照明を調整するシステムもあります。帰宅時間に合わせてエアコンをつけておけば、家に入ったとき快適な温度になっているなど、小さな時短やストレス軽減が実現します。

ただし、初期費用や通信環境の設定、機器の相性問題などもあるため、導入前に対応アプリやサービス内容を十分に確認することが大切です。

省エネ・エコを重視した設備

環境にも家計にも優しい住まいを目指したい方には、省エネ機能を備えた設備が有力な選択肢となります。太陽光発電システムは初期投資が必要ですが、発電した電力を自宅で活用することで電気代を大幅に抑えられる場合があります。エコキュートは深夜電力を利用してお湯を作る仕組みなので、ガス給湯器よりランニングコストを低減することが可能です。

また、高断熱窓を採用すれば冬場の暖房効率がアップし、冷暖房費を節約しながら室温を快適に保つことができます。このように複数の省エネ設備を組み合わせると、長期的には大きなコストメリットを得られるでしょう。

家事負担を軽減する機能性設備

毎日の家事が負担になりがちな方は、家事効率を高める設備を積極的に検討してみるとよいでしょう。たとえば、自動洗浄機能付きのレンジフードなら油汚れを軽減でき、掃除の手間が少なくなります。大容量の食洗機を導入すれば、家族が多くても洗い物の時間と水道代を削減できるでしょう。

また、ロボット掃除機を活用するなら、段差が少ないフローリングや家具レイアウトを考慮しておくと掃除がさらに楽に進みます。こうした設備を組み合わせることで、家事の負担を軽減し、その分の時間をリラックスや趣味に充てられるようになるのが大きなメリットです。

あなたに合った設備を見つけるためのサポート活用法

設備を選ぶには、たくさんの情報と比較が必要です。ここでは、効率よく情報収集や検討を進めるためのサービスやアドバイスをお伝えします。

「ハウスメーカー&モデルハウス検索」の便利な使い方

家づくりのイメージがまだ定まっていない方にとって、まるっと住まいの窓口の「ハウスメーカー&モデルハウス検索」は便利なツールです。エリアや予算、求める設備の条件などを入力するだけで、数多くのモデルハウスやメーカー情報が一覧表示されます。

わざわざ複数の住宅展示場を何度も回らずに、事前に検索結果を比較できるため、時間と労力を大幅に節約できるでしょう。気になる物件が見つかれば、そのまま見学予約を入れることも可能です。こうしたオンラインサービスを活用すれば、効率よく理想のイメージを具体化し、家づくりの初期段階をスムーズに進められます。

あなたにピッタリ合うハウスメーカーとモデルハウスがみつかる!

モデルハウス検索はこちら住宅の専門家に直接相談するメリット

設備選びで迷ったら、まるっと住まいの窓口を利用して、住宅の専門家やハウスメーカー担当者に直接相談するのが近道です。専門家は多くの施工事例や幅広い知識を持っているため、家族構成やライフスタイルに合った設備プランを客観的な視点で提案してくれます。

さらに、施工後のメンテナンスや保証、万一の不具合などにも対応してもらいやすいので、家を建てた後も安心感が続くでしょう。自分たちでは把握しきれない最新技術や補助金制度の情報なども得られる場合があるため、「何から決めていいかわからない」という方こそ、まず専門家へ気軽に相談することをおすすめします。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談まとめ

家づくりで住宅設備を選ぶ際は、キッチンやバス・トイレなどの水回りから空調、防犯、省エネ機器に至るまで、さまざまな観点で検討する必要があります。とくに、使いやすさやメンテナンス性、ライフサイクルコストをしっかりと見極めることが、後悔しないためのカギとなるでしょう。また、家族の要望をまとめる段階からショールーム巡り、見積もりやアフターフォローの確認といったプロセスで専門家の意見を取り入れれば、より理想に近い家づくりができます。ぜひ本記事を参考にしながら、あなたにぴったりの設備を導入して、満足度の高い新築ライフをスタートさせてください。

この記事に関連したよくある質問

- 新築時にオプション設備を付けるべきか、後から追加すべきか

-

最初に導入する方が工事費を含めて割安な場合も多いですが、使うかわからない設備まで付けすぎるとコストが膨らむリスクがあります。「住宅設備選びで注目すべきポイント」の「必要な機能や性能をリストアップする」で解説しているように、家族で優先度をしっかり話し合うと失敗を減らせます。

- 設備選びで重要な優先順位はどう考えればいい?

-

家族構成やライフスタイル、予算などを総合的に判断することが大切です。たとえば家事負担を軽減したいならキッチンや水回りを優先し、外構やデザイン性は予算に余裕があればこだわる形でもいいでしょう。詳しくは「予算内で優先順位をつける」をご参照ください。

- 予算を抑えたい場合、どの設備から削減を検討すべき?

-

使用頻度が低いオプションや、なくても大きな支障がない装飾的な設備から検討するのがベターです。具体的には「家づくり全体の予算配分を考えた設備選定」で紹介しているように、優先度を考えながらバランスを取ると満足度を保ちやすくなります。

- メーカー選びと設備選びを同時進行で行う方法はある?

-

可能です。むしろメーカーによって標準仕様や得意な設備が異なるため、同時に検討すると効率的でしょう。「メーカーのカタログやショールームを徹底比較」を参考に、複数メーカーを比較すると相性の良い組み合わせが見つけやすくなります。

- アフターサービスはどの程度までチェックすればいい?

-

保証期間や対応範囲、連絡先の明確さなどをしっかり確認してください。特に給湯や空調など長期的に使う設備は故障リスクもあるため、「見積もりとアフターフォロー体制の確認」を再チェックし、購入後のサポートが充実しているか見極めると安心です。