記事の概要はこちらの動画でも確認できます

- 住宅設備

- 2025.10.10

Contents

2025年から何が変わった?注文住宅の省エネ基準適合義務化を解説

2025年4月、日本の家づくりに大きな変化が訪れました。それが「省エネ基準適合義務化」です。これまで一部の住宅に限られていた省エネ基準が、原則としてすべての新築住宅で必須となりました。これは、将来の光熱費や地球環境を考えた国の方針であり、現在の家づくりの「当たり前」になったルールです。この変化を正しく理解しておくことが、賢い注文住宅づくりの第一歩と言えるでしょう。

2025年4月からすべての新築住宅が対象に

2025年4月1日より、建築確認を申請する新築住宅は、原則としてすべて省エネ基準を満たすことが義務化されました。これは、現在注文住宅を建てる方全員に関わる非常に重要なルールです。

この義務化は、家の性能が法律で保証されるということでもあります。特に品質を重視するハウスメーカーは、この基準をクリアすることはもちろん、さらに高性能な住まいを標準仕様として提供しています。この新しい常識を知っておくことで、将来を見据えた安心できる家づくりを計画的に進めることができます。

省エネ住宅でクリアすべき断熱・一次エネルギー消費量の基準とは

省エネ基準をクリアするために、主に2つのポイントが定められています。

一つは「断熱等性能等級4以上」です。これは、外の暑さや寒さが家の中に入りにくく、室内の快適な温度が逃げにくい性能、つまり「断熱性能」を示す基準です。

もう一つは「一次エネルギー消費量等級4以上」。これは、冷暖房や給湯、照明などで住宅が消費するエネルギー量が、国の定める基準値以下であることを意味します。

言葉は少し難しいですが、要は「少ないエネルギーで快適に暮らせる家」であることが求められます。信頼できるハウスメーカーは、これらの基準を数字で明確に示してくれますので、性能を客観的に比較検討することが可能です。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談今さら聞けない省エネ住宅の基本 一般住宅との違いとメリット・デメリット

「そもそも省エネ住宅って、今までの家と何が違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。簡単に言えば、省エネ住宅は「少ないエネルギーで、一年中快適に過ごせる家」のことです。魔法瓶をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。熱いお湯が冷めにくく、冷たい飲み物がぬるくなりにくいように、家全体の断熱性・気密性を高めて、外気温の影響を受けにくくした住まいです。その基本を理解し、メリット・デメリットを把握することが大切です。

省エネ住宅と一般住宅の決定的な違い

省エネ住宅とこれまでの一般住宅との最も大きな違いは、「家の性能、特に断熱性と気密性」にあります。

従来の住宅では、窓や壁、天井から熱が逃げやすく、夏は暑く冬は寒いのが当たり前でした。そのため、冷暖房をフル稼働させる必要があり、光熱費もかさみました。

一方、省エネ住宅は、高性能な断熱材や気密性の高い窓(樹脂サッシや複層ガラスなど)で家全体をすっぽりと覆うことで、熱の出入りを最小限に抑えます。これにより、小さなエネルギーで室内を快適な温度に保つことができるのです。

この性能の違いが、光熱費の差はもちろん、日々の暮らしの快適性や家族の健康にまで直結してくる、決定的な違いと言えます。

光熱費削減から資産価値向上まで 省エネ住宅4つのメリット

省エネ住宅に住むメリットは、単にエコというだけではありません。ご家族の暮らしに直結する、大きく4つの利点があります。

第一に「光熱費の大幅な削減」。家の性能が高いので、冷暖房に頼りすぎず、月々の出費を抑えられます。

第二に「家族の健康と快適性」。部屋ごとの温度差が少なくなるため、冬場のヒートショックのリスクを減らせます。

第三に「資産価値の維持・向上」。国の基準を満たした住宅は性能が保証されており、将来家を売却する際にも有利に働く可能性があります。

そして第四に「補助金や税金の優遇」。国が省エネ住宅を推進しているため、様々な制度を利用してお得に家を建てられるチャンスがあります。これらは、家計にも家族にも嬉しい、長期的なメリットです。

建築コストは?知っておくべき省エネ住宅・エコ住宅のデメリット

多くのメリットがある省エネ住宅ですが、デメリットも理解しておくことが大切です。

最大のデメリットは「初期コスト(建築費用)が一般住宅に比べて高くなる傾向がある」ことです。

高性能な断熱材や窓、省エネ設備などを採用するため、その分の費用が必要になります。しかし、これは単なる出費ではなく「未来への投資」と考えることができます。入居後の光熱費削減分で、数十年という長い目で見れば初期コストの差を回収できるケースがほとんどです。

また、ハウスメーカーによっては、長年の実績と建材の大量仕入れにより、高性能ながらもコストを抑えた省エネ住宅を提供している場合もあります。目先の金額だけでなく、生涯にわたってかかる住居費(ライフサイクルコスト)で判断することが重要です。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談省エネ住宅の種類と基準 ZEHとの違いもわかりやすく解説

省エネ住宅と一言で言っても、実は性能に応じていくつかの種類やレベルがあります。すでに義務化された基準を満たす「省エネ基準適合住宅」から、さらにその上を目指す「ZEH(ゼッチ)」まで様々です。これらの違いを理解することで、ご自身の家族構成やライフスタイル、そして予算に合った最適な住まいの形が見えてきます。ここでは、代表的な省エネ住宅の種類とその基準について、分かりやすくご説明します。

最低基準となる省エネ基準適合住宅

引用元:SUUMO

2025年4月の義務化により、すべての新築住宅がクリアしなければならなくなったのが「省エネ基準適合住宅」です。これは、国が定めた「断熱等性能等級4」と「一次エネルギー消費量等級4」という2つの基準を両方満たした住宅のことを指します。

簡単に言うと、「昔の家に比べて、断熱性がしっかりしていて、無駄なエネルギーをあまり使わない家」というレベルです。

現在の家づくりの最低ラインであり、この基準を満たしていないと新築住宅を建てることはできなくなりました。大手ハウスメーカーでは、この基準は当然クリアした上で、さらに高い性能を標準仕様としていることがほとんどです。

光熱費ゼロを目指すZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

引用元:セキスイハイム東海

省エネ基準適合住宅よりも、さらに高いレベルの省エネ性能を持つのが「ZEH(ゼッチ)」です。ZEHは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、高い断熱性能と省エネ設備でエネルギー消費を極力抑え、さらに太陽光発電などでエネルギーを創り出すことにより、1年間で消費するエネルギー量を実質的にゼロ以下にすることを目指す住宅です。

光熱費がほぼかからなくなるだけでなく、余った電気を売ることで収入を得られる可能性もあります。また、国からの補助金も手厚く、多くのハウスメーカーがZEH仕様のプランに力を入れています。環境にも家計にも非常に優しく、まさに次世代のスタンダードと言える住まいです。

断熱性・気密性が鍵 確認すべき性能値(UA値・C値)の見方

引用元:https://takahashi-ks.com/blog/20323

省エネ性能を客観的に判断するために、ぜひ知っておきたいのが「UA値(ユーエーち)」と「C値(シーち)」という2つの数値です。

UA値は「外皮平均熱貫流率」のことで、家の中からどれだけ熱が逃げやすいかを示します。この数値が小さいほど断熱性能が高く、熱が逃げにくい家ということになります。

一方、C値は「相当隙間面積」のことで、家にどれだけ隙間があるかを示します。こちらも数値が小さいほど気密性が高く、計画的な換気ができる高性能な家と言えます。

ハウスメーカーのカタログやウェブサイトでこれらの数値を確認し、比較検討することが、性能の良い家を見極めるための重要なポイントになります。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談注文住宅で省エネ性能を高める4つの技術的ポイント

快適で経済的な省エネ住宅を実現するためには、具体的にどのような技術が使われているのでしょうか。単に良い断熱材を使えば良いというわけではなく、「断熱」「設備」「創エネ」「管理」という複数の要素をバランス良く組み合わせることが重要です。ここでは、省エネ性能を高めるために欠かせない4つの技術的ポイントをご紹介します。これらのポイントを理解することで、ハウスメーカーの提案内容をより深く理解できるようになります。

断熱・気密性能を高める建材と工法の選び方

省エネ住宅の根幹をなすのが、高い断熱性と気密性です。これを実現するためには、まず建材選びが重要になります。壁や天井には、熱を伝えにくい高性能な断熱材(グラスウール、発泡ウレタンなど)を隙間なく施工します。

特に熱の出入りが激しい窓は、アルミサッシではなく熱を伝えにくい樹脂サッシを選び、2層または3層の複層ガラスにすることが効果的です。

さらに、建材の性能を最大限に引き出すためには、高い施工技術が不可欠です。実績豊富なハウスメーカーは、ミリ単位の精度で部材を組み立て、隙間のない家づくりを実現するノウハウを持っています。丁寧な施工こそが、カタログスペック以上の性能を生み出すのです。

省エネ効果を最大化する高性能設備の導入

引用元:テスラ

家の断熱性・気密性を高めたら、次に重要になるのが「設備」です。少ないエネルギーで効率的にお湯を沸かす「エコキュート」や「ハイブリッド給湯器」、消費電力の少ない「LED照明」などは、今や省エネ住宅の必須アイテムと言えるでしょう。

また、24時間換気システムも重要です。気密性の高い家では、計画的に空気を入れ替えることで、常に新鮮な空気を保ち、結露やカビの発生を防ぎます。特に「熱交換型」の換気システムは、外の新鮮な空気を取り込む際に、捨てる室内の空気から熱や湿度を回収して再利用するため、冷暖房のエネルギーロスを最小限に抑えることができます。

太陽光発電など再生可能エネルギーの活用術

使うエネルギーを減らすだけでなく、自宅でエネルギーを創り出す「創エネ」も省エネ住宅の重要な要素です。その代表格が「太陽光発電システム」です。

屋根にソーラーパネルを設置し、太陽の光で電気をつくります。発電した電気は家庭で使うことができ、電気代を大幅に削減できます。使い切れずに余った電気は、電力会社に売ることも可能です。

最近では、発電した電気を貯めておける「家庭用蓄電池」を併設するケースも増えています。蓄電池があれば、夜間や停電時にも電気が使えるため、災害への備えとしても非常に心強い存在です。ハウスメーカーでは、屋根の形や方角に合わせて最適な設置プランを提案してくれます。

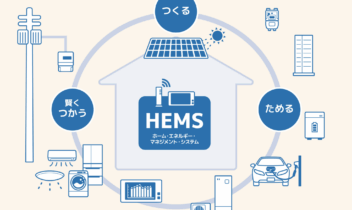

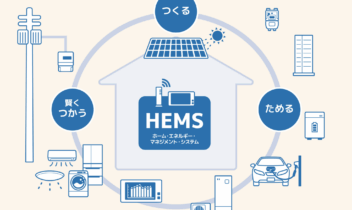

HEMS(ヘムス)でエネルギーを「見える化」する賢い管理方法

HEMS(ヘムス)とは、「ホーム・エネルギー・マネジメント・システム」の略です。家庭で使われる電気などのエネルギー使用量を、モニターやスマートフォンで「見える化」し、管理しやすくするシステムのことです。

どの部屋で、どの家電が、いつ、どれくらいエネルギーを使っているかが一目でわかるため、家族みんなで自然と省エネを意識するようになります。

例えば、「誰もいない部屋の電気がつけっぱなしだ」とか「エアコンの設定温度を1℃変えるだけでこんなに違うんだ」といった気づきが、日々の節約行動につながります。最新のHEMSでは、AIが学習して家電を自動で最適制御してくれるものもあり、無理なく賢く省エネを実現するのに役立ちます。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談失敗しない!省エネ住宅が得意な注文住宅会社の選び方

省エネ住宅の知識が深まっても、最終的に理想の家づくりが成功するかどうかは、パートナーとなる住宅会社選びにかかっています。特に、高い性能が求められる省エネ住宅では、会社の技術力や実績が家の品質に直結します。「どの会社も同じように見える」「営業担当者の話を鵜呑みにしていいのか不安」と感じる方も多いでしょう。ここでは、数ある会社の中から、信頼できる一社を見極めるための具体的なポイントをご紹介します。

性能とデザインを両立するハウスメーカー・工務店の見極め方

「性能を重視すると、デザインが画一的になるのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、それは誤解です。優れたハウスメーカーは、高い省エネ性能を確保しながら、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた自由なデザインを両立させるノウハウを持っています。

見極めるポイントは、その会社の「施工事例」を数多く見ることです。デザインのテイストが自分たちの好みに合っているかはもちろん、どのような間取りで高い断熱性・気密性を実現しているのか、大きな窓や吹き抜けがあっても快適性を保てる技術があるのか、といった視点で確認しましょう。デザイン性と性能の両方について、具体的な根拠をもって説明してくれる会社は信頼できます。

省エネ住宅の建築実績が豊富な会社の探し方

省エネ住宅づくりは、経験がものを言う世界です。建築実績が豊富かどうかは、信頼できる会社を見つけるための非常に重要な指標となります。

会社のウェブサイトやパンフレットで、これまでに建てた省エネ住宅、特にZEHの建築棟数を確認してみましょう。実績が多ければ多いほど、様々なケースに対応できる技術力やノウハウが蓄積されている証拠です。

また、「長期優良住宅」の認定実績や、省エネに関する受賞歴なども参考になります。地域の気候を熟知していることも大切なので、検討しているエリアでの施工実績が豊富かどうかも併せて確認すると、より安心できるパートナー選びにつながります。

適正価格がわかる 注文住宅の坪単価と総額費用の考え方

引用元:https://house.home4u.jp/contents/budget-8-1142

注文住宅の価格を比較する際によく使われる「坪単価」ですが、実はこれだけを見て会社を決めるのは危険です。なぜなら、坪単価に含まれる工事の範囲は会社によってバラバラだからです。

A社では標準仕様の高性能な設備が、B社ではオプション扱いになっていることも少なくありません。大切なのは、最終的に住める状態にするための「総額費用」で比較検討することです。

見積もりを依頼する際は、建物本体の価格だけでなく、屋外の給排水工事や外構工事などの「付帯工事費」、登記費用やローン手数料などの「諸経費」まで含んだ、総額での資金計画を提示してもらいましょう。誠実な会社ほど、初期段階から丁寧な資金計画の相談に乗ってくれます。

後悔しないためのモデルハウス見学術と営業担当者の見極め方

モデルハウスは、その会社の家づくりを体感できる絶好の機会ですが、豪華な設備やインテリアに惑わされず、チェックすべきポイントを押さえて見学しましょう。注目すべきは、デザインだけでなく、窓の性能や壁の厚み、換気システムの音など、実際の住み心地に関わる部分です。

そして、それ以上に重要なのが「営業担当者」の見極めです。私たちの質問に対して、メリットだけでなくデメリットも正直に話してくれるか。専門用語を使わず、分かりやすい言葉で説明してくれるか。そして何より、私たちの家族の将来を真剣に考え、寄り添う姿勢があるか。家づくりは担当者との二人三脚です。この人になら任せられる、と心から信頼できるパートナーを見つけることが、後悔しない家づくりの最大の秘訣です。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談注文住宅で省エネ住宅を実現した快適な未来の暮らし

性能や技術の話も大切ですが、最終的に私たちが手に入れたいのは「家族が笑顔で快適に暮らせる毎日」ですよね。実際に注文住宅で省エネ住宅を建てたご家族は、どのような暮らしを送っているのでしょうか。ここでは、具体的な光熱費のシミュレーションや、実際に住んでいる方々の声を通じて、省エネ住宅がもたらす豊かで快適な未来の暮らしを少しだけご紹介します。

実際の光熱費はいくら?年間収支シミュレーション

引用元:積水ハウス

「本当に光熱費が安くなるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。例えば、4人家族が住む一般的な注文住宅でシミュレーションしてみましょう。

従来の住宅では、電気・ガス代を合わせて年間25万円ほどの光熱費がかかっていたとします。これが、高断熱・高気密なZEH住宅になると、そもそも消費するエネルギーが少ないため、年間の光熱費は10万円程度に抑えられます。

さらに、太陽光発電で年間12万円分の電気を創り出し、売電したとするとどうでしょうか。差し引きで、年間2万円のプラス、つまり収入が生まれる計算になります。これはあくまで一例ですが、省エネ住宅が家計に大きなゆとりをもたらしてくれる可能性を秘めていることがお分かりいただけると思います。

「夏は涼しく冬は暖かい」を体験した先輩家族の声

性能の数値だけでは伝わらないのが、実際の「住み心地」です。私たちの住宅展示場にお越しいただいた方で省エネ住宅を建てたお客様からは、感動の声をたくさんいただきます。

「一番驚いたのは冬の朝。以前の賃貸では布団から出るのが辛かったのに、新居ではスッと起きられます。エアコンをつけっぱなしにしなくても寒くないんです」

「夏は、帰宅した瞬間のモワッとした熱気がなくなりました。一度エアコンをつければ、弱い運転でもすぐに家中が涼しくなって快適です」

という声も。このように、一年を通して、無理なく我慢することなく快適な室温で過ごせることは、日々の暮らしの質を大きく向上させ、家族の笑顔を増やしてくれます。

メンテナンス費用まで考えた長期的なライフプランニング

家づくりは、建てて終わりではありません。何十年と住み続ける中で、メンテナンスは必ず必要になります。省エネ住宅は、実はこのメンテナンスという点でも有利です。

例えば、耐久性の高い外壁材や屋根材を標準仕様としているハウスメーカーが多く、再塗装などの周期を延ばすことができます。

また、結露が発生しにくい構造のため、壁の内部や構造体の劣化を防ぎ、家そのものが長持ちします。初期コストは少し高くても、日々の光熱費と将来のメンテナンス費用を抑えられることで、30年、50年という長いスパンで見た「生涯コスト(ライフサイクルコスト)」は、結果的に一般住宅よりも安くなる可能性があるのです。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談賢く活用したい省エネ住宅の補助金・減税制度まとめ

高性能な省エネ住宅は、国を挙げて普及が推進されています。そのため、基準を満たす住宅を建てる方に対して、様々な補助金や税金の優遇制度が用意されています。これらの制度を賢く活用すれば、初期コストの負担を大きく軽減することが可能です。ただし、制度は年度ごとに内容が変わったり、申請期間が限られていたりするため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。ここでは、代表的な制度の概要をご紹介します。

国が支援するZEH補助金制度

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や、それに近い性能を持つ省エネ住宅を新築する場合、国から補助金を受け取ることができます。代表的なものに「子育てエコホーム支援事業」や「ZEH支援事業」などがあります(※事業名は年度により異なります)。

補助金の額は、住宅の性能や条件によって異なりますが、数十万円から百万円を超える場合もあり、家計にとって非常に大きな助けとなります。

ただし、これらの補助金は予算の上限に達すると受付が終了してしまうため、早めの情報収集と申請準備が欠かせません。経験豊富なハウスメーカーであれば、こうした補助金申請のサポート体制も整っており、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。

住宅ローン減税やフラット35Sの金利優遇について

引用元:日本経済新聞

省エネ住宅は、住宅ローンの面でも優遇されています。年末のローン残高に応じて所得税などが戻ってくる「住宅ローン減税(控除)」では、省エネ性能の高い住宅ほど、控除を受けられる借入限度額が大きく設定されています。

つまり、一般の住宅よりも多くの減税額を受け取れる可能性があるのです。また、長期固定金利の住宅ローン「フラット35」には、省エネ性能の高い住宅に対して、当初数年間の金利を引き下げる「フラット35S」という制度があります。毎月の返済額を少しでも抑えたい方にとっては、非常に魅力的な制度です。これらの優遇措置を最大限に活用するためにも、まずは信頼できる住宅会社の担当者に相談してみましょう。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談まとめ

今回は、注文住宅における省エネ住宅について、2025年に義務化された省エネ基準から具体的なメリット、そして信頼できるハウスメーカーの選び方までを詳しく解説しました。

省エネ住宅は、単に環境に優しいだけでなく、光熱費の削減による経済的なメリット、一年中快適な室内環境による健康的な暮らし、そして将来にわたる高い資産価値など、ご家族の未来にとって多くの利点をもたらしてくれます。

情報が多くて何から手をつけていいか分からないと感じるかもしれませんが、大切なのは、ご家族がどんな暮らしをしたいかを具体的にイメージし、それを実現してくれる信頼できるパートナーを見つけることです。

この記事が、あなたの後悔しない家づくりの確かな一歩となれば幸いです。まずは気になるハウスメーカーの資料請求や、モデルハウスの見学から始めてみてはいかがでしょうか。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談