- 住宅設備

- 2025.10.14

Contents

新築で太陽光発電と蓄電池を導入するメリット・デメリット

新築や注文住宅においてなぜ太陽光発電や蓄電池が選ばれているのか。ここからは、太陽光発電や蓄電池のメリット・デメリットについて解説します。

5つのメリット|光熱費削減から災害対策、資産価値向上まで

なぜ再生可能エネルギーの住宅が注目されているのか。知らないと損をするポイント。押さえておくべきポイントについて解説します。特徴的なメリットを5つにまとめてみましたので、しっかりと見ていきましょう。

メリット①:ZEH(ゼッチ)化による補助金が受けられる

ZEH(ゼッチ)とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略であり、一言でいうと「省エネ住宅」のことです。これまでの住宅だと、冷暖房や給湯、照明などでエネルギーを使う住宅でしたが、ZEHは冷暖房や給湯といったエネルギーを削減でき、新たにエネルギーを創り出すいわゆる再生可能エネルギー住宅となります。

ZEHは、まず断熱性能を高め、省エネ設備を備えることでお家での消費エネルギーを抑制します。さらに太陽光発電システムなどエネルギーを創る装備を備えることで、創るエネルギーが使用するエネルギーを上回る、もしくはほぼ同等になるよう設計します。

そのため、エネルギーの過度の使用を抑制することができ、エネルギーを自給自足できるため、国をあげてZEHは推進されています。

ZEH支援事業は、ZEHを新築で購入する場合や、改修工事で実現させる場合に、補助金を受けられます。補助金に関しては、種類や基準がそれぞれ制定されていて、詳しく知りたい方は、「ZEH 補助金」で検索してみてください。

メリット②:環境に優しく、地球温暖化防止に貢献できる

昨今、地球温暖化により頻繁化する「線状降水帯」などの豪雨被害や「40度を超えるような」異常気象など。地球環境の見直しや生活の改善などが急務とされています。

そして住宅分野においては、新築のエネルギー技術が見直され、「再生可能エネルギー住宅」「脱炭素住宅」などの実現に向け、着実に発展しています。日本政府は地球温暖化が深刻化する中、2030年、CO2削減目標達成の一政策として、住宅部門からのCO2排出量を約4割削減する目標をたて、その施策の一つとして住宅のZEH化を推進しています。

ハウスメーカー各社は、太陽光発電システムを更に充実させ、地元の木材を積極的に活用する事などで、建築から解体まで住宅のライフサイクル全体でCO2排出量をマイナスとするライフサイクルカーボンマイナス住宅(LCCM住宅)実現に向け、スマートハウスの開発に注力しています。

メリット③:自家消費で月々の光熱費を大幅に削減

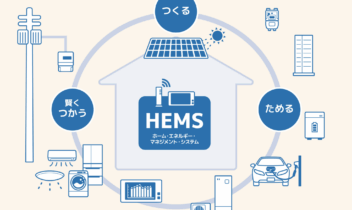

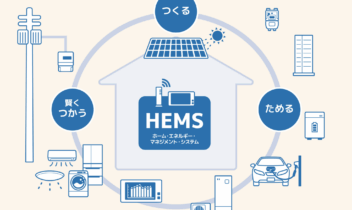

再生可能エネルギー住宅の代表的なものに、「スマートハウス」があります。スマートハウスとは、主にIoTやITの技術を用いて、家庭内にある様々な機器や器具をコントロールし、効率的なエネルギー消費を実現するための住宅のことを総称して呼びます。冷暖房機器や照明器具、電気やガスを使用する設備、防犯設備などを制御し、住宅にて消費されるエネルギーを最適に制御します。

スマートハウスに住む最大のメリットは、毎月の光熱費を大幅にカットできる点にあります。太陽光パネルと蓄電池を設置することで、創エネと蓄エネが可能となり、HEMSなどのIoTシステムによって省エネも可能になります。外部の電気会社から電気を供給してもらう必要がなくなり、毎月の出費を抑えることが可能となります。さらに、太陽光発電で余った電力は、電力会社に売却することもできます。家で使用するエネルギーより多くの電力を創出できれば、収入が支出を上回ることも期待できます。そのためエネルギーの活用最適化とマネージメントが、最もスマートハウスの魅力といえます。

メリット④:余った電気を売って収入を得られる

前段でもお話した通り、太陽光発電を設置するスマートハウスや再生可能エネルギー住宅では、屋根の上などに太陽電池モジュール(ソーラーパネル)を設置することで、家庭で消費される電力を賄います。

そのため、発電所から供給される電力にすべて頼ることなく、電力を賄い、さらに生まれた余剰電力を電力会社に売電することで収入を得ることも可能になります。家庭では光熱費を削減し、電気代を節約できるだけでなく、収入を得るというメリットが発生します。

そしてその仕組みのことを固定価格買取制度(FIT)といいます。太陽光発電に関しては、余剰電力の買取制度が適用され、電気事業者が買取りに要した費用は、電気料金の一部として、国民が再生可能エネルギー発電推進付加金によってまかないます。しかし、デメリットもあります。2012年に始まった固定価格買取制度ですが、年々電力の買取価格が引き下げられています。導入した時点の買取価格が10年間に渡って保障されるため、後から参入した企業(法人)や個人はどうしても不利な状況に立たされるという問題点がでてきています。2012年から価格が上がることはなく、年々下がり続けているので、今後についても買取価格が引き下げられていくなどの可能性が考えられます。

メリット⑤:蓄電池とセットで災害・停電時も安心

太陽光発電と一緒に検討したいのが、「蓄電池」による蓄エネルギーです。

蓄エネとは、家庭内でエネルギーを貯めるための仕組みを指します。

太陽光発電による「創エネ」によって生み出されたエネルギーを、住宅用・家庭用蓄電池などで蓄えておくこと、それが「蓄エネ」です。最近では、アウトドア用の電池バッテリーや電気自動車なども蓄エネの一部として活用されており、ますます着目度が高くなっています。太陽光発電の場合、電気を作るのは太陽が出ている昼間ですが、昼間に作った電気を貯めることにより、夜間や深夜など一日を通して効率的に電力を使うことができます。ですので、地震や災害などの有事の際などでは、電気が使えなくなった場合この蓄電池が非常に活躍します。

特に、2011年の東北地方太平洋沖地震や2016年の熊本地震以降、さらに蓄エネや蓄電池に関して注目度が上がり、各自治体において、蓄エネの導入が進んでいます。エネファームや蓄電池、蓄エネに関する商品などを検討されている方は、自治体によって補助金や優遇などが受けられる可能性がありますので、こちらもよく調べてみてください。

大容量の蓄電池を導入すれば、停電時でも10時間以上使用することができるタイプの蓄電池もあり、震災などでは、非常用電源として使うこともできます。他にも電気料金が安い夜間に充電、電気料金が高めな日中に蓄電池を使うなどすれば、電気料金の節約もできるというメリットがあります。

知っておくべき4つのデメリット|高額な初期費用と将来のメンテナンス

太陽光発電は環境にやさしく、電気代の削減や災害時の備えにもなるなど多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。ここでは代表的な 4つのデメリット を簡潔にまとめます。

1. 天候や季節によって発電量が不安定

晴天時と曇天・雨天時では発電量に大きな差があります。また、冬季や梅雨の時期は発電量が大きく落ちることもあり、天候や季節において発電量が不安定になることはデメリットといえます。

また、地域差も大きく、日照時間の少ない地域では効果にばらつきもあるので注意しましょう。

2. 高額な初期費用

通常の新築一戸建てよりも、太陽光発電のパネル設置費用・パワーコンディショナー・架台・設置工事・申請などで 100〜200万円以上余計に費用がかかることもあります。

補助金や売電による回収には 10年以上かかるケースもあり、短期的な回収は難しいのもデメリットになります。

また、メーカーやハウスメーカーによっては「オプション費用」というのもありますので、しっかりとお見積りや明細を確認するようにしましょう。

3. 将来のメンテナンスや機器交換が必要

パネル自体は比較的長寿命(20~30年)ですが、パワーコンディショナーは10~15年程度で交換が必要と言われています。また交換費用も約20万円〜と有料の交換になることが多いため、将来のメンテナンス費用も考慮する必要があります。

また、定期点検や定期メンテナンスが有料となる場合もありますので、導入時にしっかりと確認をしておきましょう。

4. 設置条件に制限がある

屋根の方角(南向きが理想ですが)や勾配、面積によって設置効果が大きく変わります。

また影になるような建物が周辺にあったり、お隣に大きな木があったりと周囲の環境によっても、発電効率が落ちることがあります。周辺の環境やマンション建設計画など、事前に土地の情報も押さえておく必要があります。

【いくらかかる?】太陽光発電と蓄電池の初期費用とランニングコスト

次に、気になる導入コストについて見ていきましょう。

太陽光発電の設置や蓄電池の設置には、それぞれの機器や設備だけでなく、「エコ住宅」の機能に加えて、利用するエネルギー量のマネジメントまで行う「HEMS」や「IOT」の導入が必要になります。こちらでは、日本の相場価格についてご紹介します。

太陽光発電システムの費用相場

太陽光発電システムの費用相場は、1kWあたり25万円~35万円程度が目安になります。家庭用では4~6kWのシステムが多いため、総額で100万円~200万円程度となることが多いと言われています。ただし、資材価格や人件費の影響で変動するため、設置する時期や業者、住宅の状況によって費用は異なりますので注意しましょう。

家庭用蓄電池の費用相場

工事費込みで100万円〜300万円程度が目安になります。蓄電池の容量や機能、メーカー、設置工事の内容によって価格は変動します。例えば、5kWh未満の小容量タイプは本体価格が15万円程度からありますが、一般的に家庭で多く導入される5~10kWh程度の容量の製品は、工事費込みで100万円を超えることが一般的です。国や自治体からの補助金制度や、リース、レンタル、小型の蓄電池なども発売され、昔に比べると導入しやすくなっています。

太陽光発電+蓄電池セット導入の費用目安

ハウスメーカーや工務店によってプランや工費なども変わりますが、初めから初期費用やメンテナンス費用をシュミレートしたお見積りになるので、そこまで建築の全体費用が高騰するものでもありません。もちろんエコキュートなどの蓄電池や、住まい全体をIOT・スマートホーム化するとなると別途費用はかかりますが、「太陽光発電システム+蓄電池システム+HEMS設置+スマート家電の購入」などが必要になるため、総額で350万円以上の予算が必要となります。また、現在はスマートハウスに関して自治体から補助金がもらえる地域が多数あります。他にも「すまい給付金」やその他補助金をもらうことができます。各自治体によって補助金の金額などは違いますので、家を建てる地域の自治体に確認してみてください。

導入前に必ずチェック!後悔しないための4つの検討ポイント

続いては、太陽光発電を導入する前に、押さえておきたいポイントをご紹介します。建てた後に後悔しないためにも、是非、建てた方の感想やポイントを知っておきましょう。

ポイント①:ライフスタイルに合った最適な容量を見極める

ライフスタイルに合った太陽光発電の最適な容量は、一般家庭では4.5〜5kWが目安ですが、家族構成やライフスタイル、住宅の条件によって異なります。共働きなど日中不在が多い世帯は、自家消費を増やすために蓄電池と併用してより大容量を検討したり、平屋など屋根面積が限られる場合は3〜4kWなど比較的小さい容量を選択したりと、状況に合わせて選ぶことが重要です。

ポイント②:日当たりは十分?設置場所の確認

太陽光発電で日当たりを確保するには、「南向き」の屋根に「約30度」の角度でパネルを設置するのが理想的です。さらに、建物や木の影ができないようにする、設置後のパネルの汚れを定期的に清掃するといった対策も発電効率を高める上で重要です。

ポイント③:活用できる補助金制度をリサーチ

住宅用太陽光発電の初期費用を抑えたい場合は、補助金制度を調べてみるのがおすすめです。補助金制度を利用することで、費用を数万円~数十万円程度抑えられる可能性があります。今現在、国からの補助金制度はありませんが、各地方自治体で実施しているケースもあります。また太陽光発電関連の補助金制度には、例えばZEH補助金など、家庭用蓄電池との組み合わせを前提とした制度も存在します。住まれるエリアや建てる住宅の性能など、事前にリサーチしておきましょう。

ポイント④:長期的な費用対効果をシミュレーション

太陽光発電は、電気代の削減と売電収入が見込めるため、一般的に「プラス」となる可能性が高いです。初期費用は高いものの、パネルの寿命である20~30年以上の期間で回収し、メリットを享受できるケースが多く見られます。ただし、パネルの経年劣化による発電効率の低下や、メンテナンス費用、売電価格の変動といった要因も考慮する必要があります。

そのため、長期的なスパンで費用対効果をシュミレーションしておきましょう。

まとめ

さて今回の記事では、新築住宅の「太陽光発電・蓄電池」についてご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?

建てた後に後悔しないための様々なポイント

について、解説してまいりました。

これから住宅の購入や建築を検討されている方は、是非こちらの記事を見て、お家づくりを進めてみてください。

きっと家づくりのお役に立てる工夫を学ぶことができると思います。

今後の家づくりの参考にされてみてください。

***

まるっと住まいの窓口 では

理想の家を実現するために、

オンライン住宅相談で住宅のプロに中立の立場で直接相談ができます!

また、埼玉、茨城、群馬、栃木エリアで

モデルハウスを100軒以上、家の専門家を100人以上ご紹介しています!

ぜひご活用ください。

この記事に関連したよくある質問

- そもそも、新築戸建てに蓄電池は本当に必要?

-

新築戸建てに蓄電池が「必要」かどうかは、ご自身のライフスタイルや優先順位によります。太陽光発電の「自家消費」を最大化したい、停電時の備えを万全にしたい、あるいは電気代の節約(特にオール電化住宅の場合)を重視するなら、導入するメリットは大きいと言えます。しかし、売電収入を優先する場合や、予算を抑えたい場合は、必須ではありません。

- 太陽光発電システムに蓄電池はセットで導入した方がいい?

-

太陽光発電と蓄電池をセットで導入する方が、一般的にメリットが大きくなります。セット導入は初期費用が安くなる傾向があり、発電した電気を無駄なく自家消費できるため、電気代の削減効果が高まります。また、災害時の停電に備える上でも、発電・蓄電・自家消費のサイクルを確立できる点は大きな利点です。また、ZEH補助金など、蓄電池とセットの補助金もあるため、補助金や地方自治体の助成金をリサーチしましょう。

- 太陽光パネルと蓄電池を一緒に設置するデメリットは?

-

太陽光パネルと蓄電池を併用するデメリットは、初期費用が高額になること、設置スペースが必要になること、そしてそれぞれのメンテナンス費用や寿命による交換コストがかかることです。特に、蓄電池には寿命があるため、太陽光パネルが長く使える間には蓄電池の交換が必要になる場合があり、その交換費用も考慮する必要があります。

- 設置にかかった費用は、何年くらいで元が取れるの?

-

太陽光発電の設置費用は、平均して10年前後で元が取れるとされています。ただし、実際の回収期間は、初期費用、ご家庭の電気の使い方、設置容量、売電価格、日照条件、導入する補助金制度などによって変動します。

- どんな補助金が使える?どこで調べればいい?

-

太陽光発電や蓄電池は、主に各地方自治体が補助金や助成金の申請受付をしているケースが多いため、まずは住まれたいエリアの自治体ホームページを調べる、または直接役所に問い合わせをしてみることがおすすめです。

- 定期的なメンテナンスの費用や内容は?

-

太陽光発電の定期メンテナンスは、設置したメーカーや業者によってもことなりますが、1回あたり約2万円~5万円程度が相場と言われており、3~5年に1回の頻度が推奨されています。点検内容は、パネルの目視点検、架台のボルト確認、パワーコンディショナーの動作確認、配線チェックなどが一般的です。