記事の概要はこちらの動画でも確認できます

- 住宅設備

- 2025.10.10

Contents

結論:新築に蓄電池は必要?採用率と判断の分かれ道

「新築を建てるなら蓄電池も」という話をよく聞くようになりましたが、本当に必要なのでしょうか。高額な買い物だからこそ、世の中の流れや他の人がどうしているのか気になりますよね。このセクションでは、なぜ今蓄電池が注目されているのか、そして皆さんがどう判断しているのか、そのリアルな部分から見ていきましょう。最終的に「我が家には必要か」を判断するための最初のステップです。

なぜ今、新築で蓄電池の必要性が高まっているのか

近年、蓄電池の必要性が叫ばれる背景には、大きく分けて2つの理由があります。

一つは、日本が災害大国であることです。地震や大型台風による大規模な停電は、もはや他人事ではありません。そんな「もしも」の時に、最低限の電力を確保し、家族の安全と安心な生活を守りたいという防災意識の高まりが、蓄電池への関心を押し上げています。

もう一つは、電気料金の高騰です。世界情勢の影響を受け、電気代は上昇傾向にあります。太陽光で発電した電気を売るよりも、蓄電池に貯めて自家消費する方が経済的なメリットが大きくなってきたのです。このように、防災と経済の両面から、家庭でエネルギーを自給自足する流れが加速しています。

実際のところ採用率は?みんなの動向をチェック

引用元:テスラ

「みんなはどうしているの?」というのは、非常に気になるところですよね。経済産業省のデータによると、新築のZEH(ゼッチ)住宅における太陽光発電システムの採用率は年々増加しており、それに伴い蓄電池をセットで導入するご家庭も右肩上がりに増えています。

特に、ハウスメーカーで家を建てる方の多くが、設計段階から太陽光発電と蓄電池の導入を検討されています。これは、家全体のエネルギー効率を考えたトータルな提案を受けられるためです。

周りが導入しているからという理由だけで決める必要はありませんが、多くの方が「将来のために必要だ」と感じて導入を決断している、という事実は一つの判断材料になるでしょう。

判断の鍵は「太陽光発電の有無」と「家族のライフスタイル」

蓄電池を導入すべきかどうかの大きな判断基準は、「太陽光発電を設置するか」そして「ご家庭のライフスタイル」の2点です。

まず、太陽光発電システムを導入する、あるいはすでに導入している場合、蓄電池との相性は抜群です。発電した電気を有効活用できるため、導入メリットを最大限に享受できます。

次に重要なのがライフスタイル。例えば、日中は仕事で家を空けることが多く、夜間に電力消費が集中するご家庭では、昼間に貯めた電気を夜に使うことで電気代を大きく削減できます。

逆に、日中も在宅している方が多く、発電した電気をすぐに使うご家庭では、蓄電池の恩恵は少し小さくなるかもしれません。このように、ご自身の生活パターンと照らし合わせて考えることが非常に重要です。

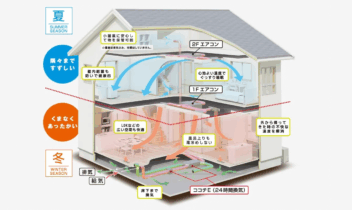

ZEH(ゼッチ)住宅を目指すなら導入が有利に

最近よく耳にする「ZEH(ゼッチ)」とは、年間のエネルギー収支を実質ゼロ以下にすることを目指した住宅のことです。高い断熱性能や省エネ設備に加え、「エネルギーを創り出す」創エネ設備が重要になります。まさにその中心的な役割を担うのが太陽光発電と蓄電池です。

ZEH住宅は、国からの補助金が受けられたり、住宅ローン金利が優遇されたりといった金銭的なメリットも大きいのが特徴です。ハウスメーカーで家を建てる際、ZEH基準をクリアするために蓄電池の導入を提案されることも少なくありません。環境に優しく、光熱費を抑えられ、さらに資産価値も高まるZEH住宅。これからのスタンダードとなる家づくりを目指すなら、蓄電池は非常に強力な選択肢になると言えるでしょう。

【徹底比較】家庭用蓄電池を導入するメリット・デメリット

どんな設備にも必ず良い面と、知っておくべき注意点があります。蓄電池は決して安い買い物ではないからこそ、メリットとデメリットの両方を正しく理解し、ご自身の価値観と照らし合わせることが後悔しないための秘訣です。ここでは、導入後の暮らしを具体的にイメージできるよう、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

メリット1:災害・停電時もテレビや冷蔵庫が使えて安心

最大のメリットは、何と言っても災害時の安心感です。もしも台風や地震で停電が発生しても、蓄電池に電気が貯まっていれば、照明や冷蔵庫、テレビといった最低限の家電を使い続けることができます。真っ暗闇の中で過ごす不安や、スマートフォンの充電が切れて情報から遮断される恐怖は計り知れません。

特に小さなお子様がいるご家庭では、普段に近い環境を維持できることは、家族の心身の健康を守る上で非常に重要です。冷蔵庫の中の食材を無駄にすることなく、普段通りに調理ができる安心感。これは、お金には代えがたい価値と言えるでしょう。

信頼できるハウスメーカーであれば、災害時にどの家電を優先的に使うかといった配線のプランニングまで相談に乗ってくれます。

メリット2:太陽光発電と連携して電気代を賢く節約

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、日々の電気代を大幅に節約できるのも大きな魅力です。

日中の太陽が出ている時間に発電した電気のうち、使い切れずに余った分を蓄電池に貯めておきます。そして、太陽が沈んで発電できなくなる夕方から夜間にかけて、その貯めておいた電気を使います。これにより、電力会社から電気を買う量を最小限に抑えることができます。

特に、電力料金が割高に設定されている時間帯の購入を避けられるため、節約効果は絶大です。電気代を気にせず、夏場のエアコンや冬場の暖房を使えるようになれば、毎日の暮らしの快適性も大きく向上します。まさに、環境にも家計にも優しい選択と言えます。

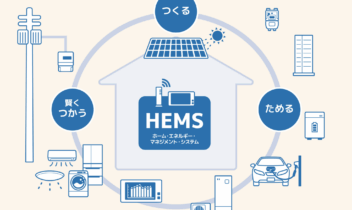

メリット3:「売電」よりお得?これからの自家消費時代

以前は、太陽光発電で余った電気は電力会社に売る「売電」が主流でした。しかし、FIT(固定価格買取制度)の買取価格は年々下落しており、現在では電力会社から電気を買う単価の方が高くなっています。つまり、「売る」よりも、発電した電気を蓄電池に貯めて「自分で使う(自家消費)」方が、経済的なメリットが大きくなっているのです。

これからは、エネルギーを「買う」時代から「創って賢く使う」時代へとシフトしていきます。蓄電池を導入することは、この新しい時代のエネルギーライフスタイルを先取りすることに他なりません。ハウスメーカーで家を建てる際に、こうした長期的な視点でのエネルギー計画を立てておくことが、将来の家計を守ることに繋がります。

デメリット1:高額な初期費用と設置に必要なスペース

引用元:ANKER

もちろん、デメリットも存在します。最も大きなハードルは、導入にかかる初期費用でしょう。

蓄電池の種類や容量にもよりますが、機器本体と工事費を合わせると100万円から200万円程度の費用がかかるのが一般的です。これは決して安い金額ではないため、住宅ローンに組み込むなど、慎重な資金計画が必要になります。

また、蓄電池本体を設置するためのスペースも確保しなければなりません。屋外に設置するタイプが多いですが、機種によっては屋内に設置するものもあります。家の設計段階であれば、ハウスメーカーの担当者が最適な設置場所を提案してくれますが、スペースには限りがあるため、あらかじめ設置可能かどうかを確認しておくことが大切です。

デメリット2:寿命とメンテナンスにかかる長期的なコスト

引用元:タイナビ蓄電池

蓄電池は、残念ながら永久に使えるわけではありません。スマートフォンや電気自動車のバッテリーと同じように寿命があり、性能は徐々に低下していきます。現在主流のリチウムイオン電池の場合、寿命は一般的に10年〜15年ほどと言われています。

つまり、将来的に交換が必要になり、その際に再びまとまった費用が発生する可能性があることを理解しておく必要があります。

また、製品によっては定期的なメンテナンスが必要な場合もあります。ただし、信頼できるハウスメーカーや施工業者を選べば、10年以上の長期保証が付いている製品がほとんどです。保証内容やメンテナンス体制について、契約前にしっかりと確認しておくことが、長期的な安心に繋がる重要なポイントです。

一番知りたい!蓄電池の費用はいくら?何年で元が取れる?

メリットとデメリットを理解した上で、次に気になるのはやはり「お金」の話ですよね。「具体的にいくらかかるの?」「本当に元が取れるの?」という疑問は、導入を検討する上で最も重要なポイントです。このセクションでは、費用の相場から、投資を回収できるまでの期間、そして費用を抑えるための賢い方法まで、詳しく解説していきます。

結局いくらかかる?蓄電池の価格相場と内訳

蓄電池の導入費用は、蓄えられる電気の量、つまり「容量(kWh)」によって大きく変わります。一般的な家庭用(4kWh〜12kWh)の場合、工事費込みで100万円〜250万円あたりが価格相場となっています。

この費用の内訳は、主に「蓄電池本体」「パワーコンディショナ(電気を変換する装置)」「設置工事費」の3つです。容量が大きくなるほど価格は高くなりますが、その分、停電時に長時間電気を使えたり、日々の節約効果が高まったりします。

ハウスメーカーによっては、提携しているメーカーの製品を比較的安価に導入できる場合もあります。複数のメーカーの製品を比較検討し、ご家庭の予算や必要な容量に合った、コストパフォーマンスの良い製品を選ぶことが重要です。

家庭用蓄電池は何年で元が取れる?回収期間の計算方法

「導入費用を何年で回収できるか?」これは誰もが気になるところです。元を取るまでの期間は、太陽光発電の容量、電気の使用量、お住まいの地域の電気料金など、様々な要因によって変わるため、一概に「〇年です」と断言するのは難しいのが実情です。

一般的には10年〜20年が一つの目安とされています。計算方法としては、「年間の電気代削減額」と「売電収入の増加額(※)」を足した金額で、初期費用を割ることでおおよその年数が算出できます。

最近では、ハウスメーカーや販売店が、各ご家庭の状況に合わせた詳細な経済効果シミュレーションを作成してくれます。導入を検討する際は、必ずこのシミュレーションを依頼し、納得のいく数字かどうかを確認しましょう。

(※深夜電力を充電し日中に売電する場合など)

国や自治体の補助金を活用して初期費用を抑える方法

高額な初期費用を少しでも抑えるために、ぜひ活用したいのが国や自治体が実施している補助金制度です。これらの補助金は、再生可能エネルギーの普及を目的としており、申請して採択されれば数十万円単位で費用負担を軽減できる可能性があります。

ただし、補助金には予算があり、申請期間が限られているため、常に最新の情報をチェックしておく必要があります。また、対象となる蓄電池の機種や性能に条件が設けられている場合も多いです。

こうした複雑な補助金申請の手続きは、個人で行うのはなかなか大変です。経験豊富なハウスメーカーであれば、利用できる補助金のリサーチから、面倒な申請手続きの代行までサポートしてくれるため、安心して任せることができます。

後悔しない蓄電池の選び方と信頼できる業者・メーカーの見つけ方

せっかく高額な投資をするなら、絶対に後悔したくないですよね。蓄電池選びで失敗しないためには、製品のスペックだけでなく、それを誰から買い、誰に設置してもらうかが非常に重要になります。このセクションでは、ご家庭に最適な蓄電池を選ぶための具体的なポイントと、長期的に安心して付き合える優良なハウスメーカーや業者を見つけるためのコツをお伝えします。

鉛?リチウムイオン?蓄電池の種類と特徴を理解する

| 比較項目 | 鉛蓄電池 | リチウムイオン電池 |

|---|---|---|

| 価格 | 安い | 高い |

| 寿命 | 短い | 長い |

| サイズ・重量 | 大きく重い | 小型で軽量 |

| 容量・効率 | – | 大容量・高効率 |

| 現在の主流 | 自動車バッテリーなど | 家庭用蓄電池の主流 |

現在、家庭用蓄電池で主流となっているのは「リチウムイオン電池」です。スマートフォンや電気自動車にも使われているタイプで、小型で軽量ながら大容量の電気を蓄えられるのが大きな特徴です。寿命も長く、エネルギー効率が良い反面、価格が高めであるという側面もあります。

一方、昔からある「鉛蓄電池」は、自動車のバッテリーなどに使われており、価格が安いのがメリットですが、サイズが大きく重く、寿命もリチウムイオン電池に比べて短い傾向にあります。

特別な理由がない限りは、性能や寿命の観点からリチウムイオン電池を選ぶのが一般的です。同じリチウムイオン電池の中でも、メーカーによって特徴は様々ですので、それぞれの強みを比較検討することが大切です。

家族構成に合った最適な容量の計算方法

蓄電池の容量は、大きすぎると初期費用が無駄に高くなり、小さすぎると「いざという時に電気が足りなかった」ということになりかねません。

最適な容量を選ぶには、「1日に使用する平均的な電力量」と「停電時に最低限使いたい家電」を考えるのが基本です。

例えば、「夜間に使う電気をすべて蓄電池でまかないたい」のか、「停電時に冷蔵庫とリビングの照明、スマホの充電さえできれば良い」のかで、必要な容量は大きく変わってきます。

一般的に、4人家族であれば5kWh〜7kWh程度の容量が一つの目安となります。家の設計段階でハウスメーカーの担当者に家族構成やライフスタイルを伝えれば、過去のデータから最適な容量をシミュレーションし、提案してくれるはずです。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談【重要】蓄電池の設置実績が豊富なハウスメーカーを選ぶべき理由

蓄電池は、ただ設置すれば良いというものではありません。その性能を100%引き出すには、家全体のエネルギーの流れを理解した上で、最適な場所に設置し、適切に配線する必要があります。

その点で、蓄電池の設置実績が豊富なハウスメーカーに依頼するメリットは非常に大きいです。彼らは、どのメーカーの蓄電池がどの太陽光パネルと相性が良いか、家のデザインや間取りを考慮した最適な設置場所はどこか、といった専門的なノウハウを豊富に持っています。

また、家本体の工事と蓄電池の設置工事をワンストップで行えるため、責任の所在が明確で、後々のトラブルも避けられます。

家も設備も、まとめて長期的に面倒を見てくれるパートナーを選ぶことが、何よりの安心に繋がります。

長期保証やアフターサポートで比較する業者選びのコツ

蓄電池メーカーの保証内容比較(例)

| 比較項目 | A社 | B社 |

|---|---|---|

| 保証期間 | 15年 | 10年 |

| 自然災害の補償 | あり | なし |

| 定期点検 | あり(無償) | 有料 |

| サポート | 家も設備も一貫対応 | 設備のみ |

蓄電池は10年以上という長い期間を共に過ごす設備です。だからこそ、購入時の価格だけでなく、長期的な保証やアフターサポートの内容をしっかりと比較することが極めて重要になります。

多くのメーカーは10年以上の製品保証を付けていますが、その内容は様々です。

例えば、機器の故障だけでなく、台風や落雷といった自然災害による損害までカバーしてくれる保証はあるか。定期的な点検やメンテナンスは無償で受けられるか。万が一のトラブルの際に、すぐに駆けつけてくれるサポート体制は整っているか。こうしたポイントを契約前に必ず確認しましょう。特に、家を建ててくれたハウスメーカーであれば、家のことと設備のこと、両方を熟知しているため、一貫した手厚いサポートが期待できます。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談迷ったら専門家に相談!家づくりの不安を解消する方法

ここまで蓄電池について詳しく解説してきましたが、「うちの場合はどうなんだろう?」「本当にこの選択で合っているのかな?」と、まだ迷いや不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。家づくりは分からないことだらけで当然です。そんな時は、一人で抱え込まずに、私たちのような専門家の力を頼ってください。

家づくりの漠然とした不安を解消する専門家への相談メリット

家づくりに関する漠然とした不安は、情報が不足していたり、整理できていなかったりすることが原因です。専門家に相談する最大のメリットは、お客様一人ひとりの状況に合わせて、膨大な情報を整理し、最適な選択肢を提示できることです。

例えば、私たち「まるっと住まいの窓口」では、お客様の家族構成やライフスタイル、将来設計まで丁寧にお伺いした上で、「そもそも蓄電池は必要か」「どのくらいの容量が最適か」といった根本的な部分からアドバイスいたします。

また、特定のメーカーに偏らない中立的な立場で、複数の選択肢のメリット・デメリットを客観的に比較検討できるため、ご自身が心から納得できる決断を下すお手伝いができます。

あなたの理想を形にするハウスメーカー担当者との出会い方

家づくりが成功するかどうかは、信頼できるハウスメーカーの、優秀な担当者と出会えるかにかかっていると言っても過言ではありません。

しかし、数あるハウスメーカーの中から、自分たちにぴったりの一社、そして相性の良い担当者を見つけ出すのは至難の業です。私たち「まるっと住まいの窓口」は、北関東エリアの住宅業界に長年携わってきた経験から、各ハウスメーカーの特徴や、そこに在籍する担当者の人柄まで熟知しています。

「じっくり話を聞いてほしい」「技術的な提案をどんどんしてほしい」といったご要望を事前にお伺いし、お客様の家づくりを最高の形でサポートしてくれる、最適な担当者をご紹介することが可能です。最高のパートナーとの出会いが、理想の家づくりの第一歩です。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談まとめ:蓄電池の導入はライフプランに合わせて慎重に判断を

この記事では、新築における蓄電池の必要性から、メリット・デメリット、費用、そして後悔しないための選び方までを網羅的に解説しました。

蓄電池は、災害時の安心感を高め、日々の電気代を節約できる非常に魅力的な設備です。しかし、高額な初期費用や将来のメンテナンスコストもかかるため、すべての家庭にとって必須というわけではありません。重要なのは、太陽光発電を設置するかどうか、ご家族のライフスタイル、そして防災に対する価値観などを総合的に考慮し、「我が家にとって本当にメリットがあるか」を慎重に判断することです。

もしこの記事を読んでもまだ判断に迷うようでしたら、ぜひ一度、私たち「まるっと住まいの窓口」のような専門家にご相談ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、中立的な立場から最適なアドバイスをさせていただきます。後悔のない、最高の家づくりを実現するため、私たちが全力でサポートいたします。