記事の概要はこちらの動画でも確認できます

- 地震に強い家・耐震

- 2025.3.19

Contents

耐震等級とは何か?基礎から分かりやすく解説

耐震等級は、住宅が地震にどの程度耐えられるかを示す指標で、日本の住宅性能表示制度で定められています。この基準を理解することで、家族の安全を守る住宅選びがスムーズになります。以下では、耐震等級の基本情報やその重要性について詳しく説明します。

耐震等級の基本情報と等級1から3の違い

耐震等級は住宅性能表示制度で定められた耐震性の評価基準で、1から3までのランクがあります。耐震等級1は建築基準法に基づく最低限の基準を満たし、震度6強〜7の地震で倒壊しないことを目的としています。ただし、建物が損傷を受ける可能性はあります。

耐震等級2は等級1の1.25倍の耐震性能を持ち、学校や病院などの建物に適用されることが一般的です。これにより、災害時の避難場所として機能することが期待されます。一方、耐震等級3は最も高い基準で、等級1の1.5倍の地震力に耐える設計です。消防署や警察署と同等の耐震性能を持つため、家族の安全を最優先に考える方に最適です。

例えば、2016年の熊本地震では、耐震等級3を取得した住宅が倒壊を免れ、住民が迅速に日常生活を取り戻せたケースが報告されています。耐震等級の違いは、災害時の安全性や復旧速度に大きな影響を与えることがわかります。

耐震等級が重要視される理由

耐震等級が重要視されるのは、地震から家族を守るためです。特に耐震等級3の住宅は、大地震でも住民の命を守り、建物の損傷を最小限に抑える設計がなされています。このような住宅を選ぶことで、災害時の安全性が大幅に向上します。

また、耐震等級3の家は災害後の修繕コストが少なくて済むという利点があります。例えば、2011年の東日本大震災では、耐震等級3を取得していた住宅が修繕費用を数十万円で済ませた例がありました。一方、耐震等級1の住宅では、数百万円以上の修繕費が必要だったケースも報告されています。

さらに、耐震等級3の家は地震保険の割引を受けられる場合が多いです。具体的には、耐震等級に応じて10%〜30%の割引が適用されることが一般的です。このように、耐震等級の高い住宅を選ぶことは、家族の安全だけでなく経済的メリットも得られる選択肢となります。

耐震等級の基準と住宅の安全性との関係

耐震等級の基準は、住宅の安全性を数値で示したもので、地震リスクの軽減に大きな役割を果たします。耐震等級1は最低限の基準を満たしており、地震時の倒壊を防ぐことを目的としています。ただし、住宅の損傷が大きくなる可能性があるため、震災後の生活に影響を及ぼすことも考えられます。

一方、耐震等級2以上は、安全性がさらに高くなります。特に耐震等級3の住宅は、震度7程度の大地震でも軽微な修繕のみで住み続けられる設計となっています。この基準は、防災施設と同等の性能を有するため、家族が災害時にも安心して生活を続けられることを保証します。

例えば、耐震等級3の住宅は、災害時に避難所へ移動せずに自宅で生活を維持できる点が大きなメリットです。このように、耐震等級の選択は、災害時の安全性と生活の持続性に直接的な影響を与える重要な要素となります。

耐震等級3の基準と耐震性能の特徴

耐震等級3は、住宅性能表示制度における最高ランクの耐震性能を示します。この基準において、建物は耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられる設計となっており、数百年に一度の大地震にも対応可能です。例えば、震度7規模の地震においても、建物の損傷は軽微なもので済み、大掛かりな修繕を行うことなく住み続けられることが想定されています。

また、耐震等級3の建物は、消防署や警察署などの防災拠点として利用される施設と同等の基準で設計されています。このため、災害発生時の居住者の安全を最大限に確保するだけでなく、迅速な生活復旧が可能です。

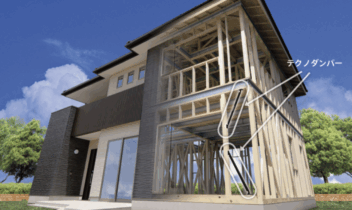

具体的には、耐震等級3を取得するためには、強度の高い柱や梁、制震ダンパーなどの高性能部材を使用した設計が必要です。これにより、建物全体が地震の揺れを効率的に吸収し、倒壊や大きな損傷を防ぎます。たとえば、2016年の熊本地震では、耐震等級3を持つ住宅が大きな被害を免れたケースが多く報告されています。

このように、耐震等級3は、家族の命を守るための最も信頼できる基準であり、地震が頻発する日本において最適な選択肢といえます。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談地震に強い家づくりのポイント

地震に強い家を建てるためには、建物全体の設計と構造をしっかり考慮することが重要です。このセクションでは、耐震性能を高めるための具体的な工夫や技術について詳しく解説します。

耐震性能を高める構造と建築技術

地震に強い家を実現するには、住宅の基礎、柱、梁、壁の構造を最適化することが欠かせません。まず、基礎部分では「ベタ基礎」と呼ばれる、建物全体をコンクリートで覆う基礎工法が推奨されます。ベタ基礎は、地盤全体に荷重を分散するため、地震時の揺れを吸収しやすい構造となります。

次に、柱や梁の強度を高める工夫も必要です。たとえば、集成材を使用した梁は強度が高く、地震時の建物の歪みを防ぎます。また、耐力壁や筋交いを活用することで、建物の揺れを効率的に抑えられます。耐力壁には、地震時の水平力を支える役割があり、住宅全体の安定性を向上させます。

さらに、最近では「制震ダンパー」などの技術も注目されています。制震ダンパーは、地震の揺れを吸収する装置で、従来の耐震構造に比べて、建物の揺れを大幅に軽減します。これにより、耐震性能がさらに向上し、地震後の修繕コストも抑えられるメリットがあります。

木造は地震に弱い?強い?

実際は、工法・構造計画・施工品質次第で耐震性能は大きく変わります。木造の長所と注意点、そして耐震等級3との関係までまとめた解説は「木造住宅は地震に強い?その理由と耐震性を高める方法」をご覧ください。構造選択の判断材料になります。

地震に強い家と間取りの工夫

間取りの工夫も、地震に強い家づくりには欠かせない要素です。特に重要なのが、建物全体の重心を均等にすることです。重心が偏ると、地震の揺れで建物が大きくねじれる可能性があります。例えば、収納や階段などの重量物を一箇所に集めすぎず、全体的にバランス良く配置することが大切です。

また、開口部(窓やドア)の配置にも注意が必要です。大きな窓やドアが多いと、壁の強度が低下し、地震時の揺れに対して脆弱になります。耐震性能を高めるには、必要最小限の開口部に留めるか、開口部の周囲に補強を施す設計が効果的です。

さらに、間取り設計の段階で「耐力壁」をどこに配置するかを考えることもポイントです。特に1階部分に十分な耐力壁を設けることで、建物全体の耐震性が向上します。例えば、リビングとキッチンが一体型の場合でも、一部に耐力壁を取り入れるデザインが可能です。

災害に強い家を選ぶためのチェックポイント

地震に強い家を選ぶためには、いくつかの重要なポイントをチェックすることが必要です。まず、耐震等級を必ず確認しましょう。耐震等級3の住宅を選ぶことで、地震時の安全性を最大限に高めることができます。契約前に住宅会社に耐震等級の証明書を求めるのも効果的です。

次に、地盤調査の結果を確認してください。地盤が弱いと、どれだけ耐震性の高い家を建てても十分な効果を発揮できません。住宅会社やハウスメーカーは、地盤調査を行った結果に基づいて基礎設計を行うため、その結果を必ず確認しましょう。

また、施工するハウスメーカーや工務店の耐震実績も重要な選択基準です。過去に耐震等級3を満たした住宅をどれくらい施工しているか、具体的な事例を確認することで、信頼性を確保できます。これらのポイントを押さえて選ぶことで、家族の安全を守る家づくりが実現します。

震度7に耐える構造の仕組みとは

震度7に耐える構造を作るには、基礎から屋根まで一貫した耐震設計が重要です。特に「ベタ基礎」は、建物全体の荷重を地盤に分散する工法で、地震時に揺れを効率的に吸収します。また、基礎部分に補強筋を使用することで、地盤の弱い場所でも安定した耐震性を確保できます。

建物の壁構造も重要です。耐力壁や筋交いを適切に配置することで、地震時の水平力を受け止め、建物がねじれるのを防ぎます。特に、耐力壁は1階部分に重点的に配置することで、揺れに対する建物全体の強度を高められます。

さらに、近年では「制震ダンパー」や「免震装置」といった技術が注目されています。制震ダンパーは、地震の揺れを吸収して建物への負担を軽減する装置で、設置コストも比較的手頃です。一方、免震装置は、建物と地盤の間に設置し、地震エネルギーを建物に伝えない仕組みです。これらの技術を組み合わせることで、震度7規模の地震にも耐えられる高い安全性を確保できます。

地震で潰れなかった家の共通点

過去の震災で地震の被害を免れた家には、いくつかの共通点があります。まず、地盤調査を徹底して行った家です。地震で倒壊する建物の多くは、地盤が弱い場所に建てられていました。耐震性能が高い家でも、地盤が弱ければ揺れに耐えきれない場合があります。そのため、建築前に地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を施した家は、地震に対する強度が非常に高くなります。

次に、耐震等級3を取得している家です。この等級は、建築基準法の1.5倍の耐震性能を持つ設計で、震度7の揺れにも耐えることができます。多くの事例で、耐震等級3の住宅は大地震にもほとんど被害を受けず、そのまま住み続けられる状態を維持していました。

さらに、最新の制震技術を導入している家も共通点として挙げられます。制震ダンパーや免震構造を取り入れた家は、地震のエネルギーを効果的に吸収・分散するため、揺れを最小限に抑えることが可能です。例えば、2016年の熊本地震では、制震ダンパーを採用した住宅が近隣の被害を受けた家と比べて損傷が少なく、住民が迅速に生活を再開できたケースが報告されています。

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談耐震等級3の家を建てるための費用とコストのバランス

耐震等級3を取得する住宅は、最高ランクの耐震性能を持ち、大地震への備えとして最適です。ただし、その分コストがかかる場合があります。このセクションでは、費用の内訳やコストを抑える方法について詳しく解説します。

耐震等級3に必要な追加コストの目安

| 耐震等級 | 建設方法(構造強化) | 建築コスト | 総費用目安 |

|---|---|---|---|

| 等級1 | 基本的な耐力壁、最低限の耐震基準を満たす設計 | 50〜70万円 | 2,000万円〜2,500万円 |

| 等級2 | 耐力壁の追加、耐震資材や接合部の強化、耐震性能強化 | 60〜80万円 | 2,500万円〜3,000万円 |

| 等級3 | 耐力壁や柱の強化、基礎・筋交・面材などの強化、災害後もそのまま住める | 70〜100万円 | 3,000万円〜4,000万円 |

耐震等級3を取得するには、通常の住宅建築費に加えて追加コストが必要です。設計費や耐震性能評価の依頼費用として約10万〜20万円がかかります。この評価費用は、建築士や専門機関に依頼し、耐震性が設計基準を満たしていることを証明するためのものです。

さらに、耐震性能を向上させるための部材費も重要です。たとえば、強度の高い柱や梁、制震ダンパーなどの設備を導入する場合、20万〜50万円のコストが追加されることがあります。これらの部材は、建物の揺れを効果的に吸収・分散し、地震時の損傷を防ぐ役割を果たします。

全体的に、耐震等級3を取得するための追加コストは、住宅建築費の約5〜10%に相当すると考えられます。例えば、総建築費が2,000万円の場合、追加コストとして約100万〜200万円が必要となるケースが一般的です。ただし、これらのコストは家族の命や財産を守る投資と考えれば、非常に価値の高いものといえるでしょう。

コストを抑えながら耐震性能を高める方法

耐震等級3を取得しながらコストを抑える方法はいくつかあります。まず、最小限の制震技術を導入することです。例えば、制震ダンパーを家全体ではなく要所に設置することで、効果を保ちながらコストを削減できます。地震が特に心配されるエリアの場合、ダンパーの数や設置位置を工夫することで費用対効果を最適化できます。

また、標準仕様で耐震等級3に対応可能なハウスメーカーを選ぶことも効果的です。多くのハウスメーカーが耐震等級3を標準仕様にしているため、追加費用が発生せずに高い耐震性能を実現できるケースもあります。このため、複数のハウスメーカーを比較し、費用と性能のバランスを確認することが重要です。

さらに、地盤改良を重視することで、家全体の耐震性能を向上させつつコストを最適化できます。建物の耐震性だけでなく、地盤の強化に費用を配分することで、全体のバランスをとることが可能です。このような工夫により、家族の安全を守りながら、無理のない予算で耐震等級3の住宅を実現できます。

長期的な資産価値を守るための投資と考え方

耐震等級3の住宅は、単なる建築費用ではなく、長期的な資産価値を守るための投資と考えることが重要です。大地震が発生した場合、耐震性能が低い住宅は修繕費や保険金だけでなく、住宅そのものの価値が大幅に下がるリスクがあります。一方、耐震等級3の住宅は、地震後もほぼそのままの状態で住み続けられるため、資産価値を保ちやすいのが特徴です。

また、耐震等級3を取得している住宅は、地震保険の割引を受けられるケースが多く、長期的な経済的メリットも期待できます。例えば、年間保険料が10%〜30%割引されるため、20年間で10万円以上の節約になることも珍しくありません。

さらに、耐震性能の高い住宅は売却時にも高く評価される傾向があります。不動産市場において、耐震等級3を取得している物件は他の物件よりも購入希望者の信頼を得やすく、高値で取引される事例が多くあります。このように、耐震等級3の住宅は、家族の安全を守るだけでなく、経済的にも価値のある選択肢といえます。

評価機関への依頼と費用の目安

耐震等級3を取得するためには、設計図面を評価機関に提出し、耐震性能の認定を受ける必要があります。このプロセスは次のように進められます。

まず、設計士や住宅会社が作成した設計図面を、第三者機関に提出します。この際、建物の耐震性能が住宅性能表示制度の基準を満たしているかを詳しく審査されます。評価機関は、基礎の強度、柱や梁の配置、耐力壁の構造などを総合的にチェックします。

審査にかかる費用は、依頼する機関や建物の規模によって異なりますが、一般的に10万〜20万円程度が目安です。この費用には、設計図面の作成費や審査手数料が含まれます。一部のハウスメーカーでは、この費用が建築費用に含まれている場合もあります。

例えば、標準的な30坪の住宅で耐震等級3を取得した場合、評価手数料として約15万円を支払った事例があります。このように、評価機関への依頼費用は必要な投資と考え、安全性の高い住宅を確保するために欠かせないステップです。

地震保険の割引制度とその効果

耐震等級3を取得した住宅は、地震保険の割引制度を活用できる場合があります。日本の地震保険では、耐震性能が高い建物ほど保険料が割引される仕組みがあり、耐震等級3の住宅では最大30%の割引が適用されることが一般的です。

例えば、年間の地震保険料が10万円の場合、耐震等級3を取得することで約3万円の割引を受けることができます。これは10年間で30万円の節約につながり、耐震等級取得にかかった初期費用を補うだけでなく、長期的な家計負担の軽減にも寄与します。

また、地震保険の割引は、住宅ローンとの組み合わせでさらに効果を発揮します。地震保険料が抑えられることで、ローン返済計画を見直しやすくなり、家計全体のバランスを整えることができます。

具体的な適用例として、耐震等級3を取得した住宅を持つ世帯では、年間保険料が25%割引となり、約2万5,000円の保険料削減に成功した事例があります。このように、耐震等級3の取得は、保険面でも大きなメリットがある選択肢といえます。

耐震等級3を取得する際の費用や評価の手続きについて、もっと詳しく知りたい方は、住宅の専門家へ相談、またはハウスメーカの担当者への相談をご利用ください。安心して家づくりを進められるアドバイスが得られます!

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談耐震性能だけじゃない災害対策住宅の魅力

耐震性能が高い家は、地震だけでなく、さまざまな災害にも対応できる可能性を秘めています。このセクションでは、耐震性能以外の災害対策について、その魅力や具体的な工夫を解説します。

耐震性能を補完する技術として注目されているのが「免震構造」と「制震構造」です。免震構造は、建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震エネルギーが建物に伝わるのを最小限に抑える仕組みです。この技術は、揺れそのものを建物に伝えないため、大地震でも室内の家具や設備へのダメージを抑えられるのが特徴です。

一方、制震構造は、建物の内部に制震ダンパーを設置し、地震エネルギーを吸収して揺れを軽減します。特に、一般住宅で採用されることが多く、既存の耐震構造に簡単に追加できるためコスト面でも優れています。

例えば、ある住宅では免震装置を導入し、震度7の地震を受けても家具の位置がほとんど変わらなかった事例があります。また、制震ダンパーを採用した家では、近隣の家が損傷を受ける中で、ほぼ無傷で耐えたケースも報告されています。これらの技術は、地震のリスクを大幅に軽減し、家族の安全を守るだけでなく、修繕コストを抑える点でも大きな魅力があります。

台風や洪水にも強い家を実現するポイント

地震だけでなく、台風や洪水といった他の災害にも対応できる住宅設計が求められています。まず、台風対策として、屋根の形状と素材選びが重要です。切妻屋根や片流れ屋根は強風を受け流す形状で、耐風性能が高いとされています。また、金属屋根や瓦屋根は耐久性が高く、飛散リスクを抑えられるため、多くの地域で採用されています。

次に、洪水対策としては、防水性能が高い外壁材を選ぶことがポイントです。外壁の防水性能が高ければ、洪水時の浸水被害を最小限に抑えることができます。また、高床設計の住宅は、浸水リスクが高い地域でも安心して暮らせる選択肢です。

例えば、洪水の多い地域で高床式住宅を建てたケースでは、過去の台風による浸水被害を回避した実例があります。さらに、外壁材として高耐久性の塗料を使用した家では、台風の強風と豪雨を受けても外観の劣化が見られなかったケースが報告されています。

災害に備えたエネルギー自給型住宅の可能性

災害時の停電に備えるため、エネルギー自給型住宅の導入が注目されています。この住宅では、太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、災害時にも必要な電力を自給することが可能です。特に、長時間の停電が想定される地域では、これらのシステムが家族の生活を守る重要な要素となります。

また、エネルギー効率を高めるために、住宅の断熱性能を向上させることも効果的です。断熱材を適切に配置することで、冷暖房のエネルギー消費を削減できるため、災害時に限らず普段の生活でもコスト削減につながります。

例えば、あるエネルギー自給型住宅では、太陽光発電と蓄電池により、台風での停電中も2日間通常通りの生活を送ることができました。また、断熱性能が高い住宅では、外気温の影響を受けにくく、災害時でも快適な環境を維持することが可能です。

信頼できるハウスメーカー選びのコツ

家づくりは人生で最大の買い物のひとつです。そのため、信頼できるハウスメーカーを選ぶことが非常に重要です。このセクションでは、耐震性能を含めた信頼できるハウスメーカーを選ぶためのポイントを解説します。

耐震性能に特化したハウスメーカーの特徴

耐震性能に特化したハウスメーカーを選ぶ際には、いくつかの特徴に注目することが重要です。まず、耐震等級3対応の住宅をどれだけ施工しているかという実績を確認しましょう。多くの施工事例があるメーカーは、その分ノウハウや技術力も豊富である可能性が高いです。

次に、第三者機関からの評価や認定を受けているかどうかを確認してください。たとえば、住宅性能表示制度での評価や、耐震性能に関する賞を受賞しているメーカーは信頼性が高いといえます。

また、最新の耐震技術を積極的に取り入れているかも重要なポイントです。制震ダンパーや免震装置など、建物の揺れを軽減する技術を標準仕様やオプションとして提供しているメーカーは、災害に対する備えがしっかりしていると考えられます。例えば、制震ダンパーを標準装備として提供しているハウスメーカーでは、過去の大地震で住宅がほぼ無傷だった事例が報告されています。

メーカー比較では耐震等級3の取得実績・構造計算の開示・制震の採用・施工品質の再現性を要チェック。面談や見学での確認手順・失敗しない基準づくりは「地震に強い家のハウスメーカーの選び方」に整理しています。候補の絞り込みにお役立てください。

モデルハウス見学でチェックすべきポイント

モデルハウス見学は、ハウスメーカー選びの重要なステップです。この際、ただデザインを見るだけでなく、耐震性能に関するポイントをしっかりチェックすることが大切です。

まず、外観では、建物のバランスを確認しましょう。重心が均等で偏りがないデザインは、地震時に揺れが集中しにくく、耐震性能が高いことを示しています。次に、内装では耐力壁や筋交いの配置が適切かを確認します。見た目ではわからない場合は、スタッフに設計図面を見せてもらい、耐震等級3に対応しているか確認しましょう。

また、スタッフの対応も重要な判断基準です。耐震技術についての知識が豊富で、具体的な事例やメリットを説明できるスタッフがいるメーカーは信頼できます。例えば、実際に災害時にどのようなメリットがあったかをデータや実例で説明してくれるメーカーは、耐震性能への理解が深いといえます。

施工事例から学ぶ地震に強い家の実例

信頼できるハウスメーカーを選ぶ際には、実際の施工事例を確認することが効果的です。たとえば、2016年の熊本地震では、耐震等級3を取得した住宅が大きな損傷を免れ、住民がそのまま生活を続けられた事例が報告されています。このような実例を確認することで、耐震性能の実用性を具体的に理解できます。

また、制震ダンパーを採用した住宅では、地震による揺れを吸収し、壁や柱が無傷で済んだ例があります。この技術を取り入れた家では、近隣の家が修繕を余儀なくされる中で、修繕コストが発生しなかったというメリットも報告されています。

さらに、地盤改良を徹底して行った住宅では、揺れによる沈下や倒壊が回避されたケースがあります。特に、地盤が弱い地域での建築では、ハウスメーカーが地盤調査をどの程度重視しているかを確認することが大切です。

これらの事例を参考にすることで、地震に強い家づくりの具体的なイメージをつかむことができ、信頼できるハウスメーカー選びの大きな手助けとなります。

モデルハウスを実際に見学することで、理想の家のイメージを具体化できます。あなたにピッタリのモデルハウスを見つけるには、モデルハウス検索をぜひご利用ください!

あなたにピッタリ合うハウスメーカーとモデルハウスがみつかる!

モデルハウス検索はこちらまとめ

地震に強い家を作ることは、家族の安全を守るために欠かせない選択です。本記事では、耐震等級の基準や地震に強い家づくりのポイント、さらにはコスト面や災害全般への対策まで、さまざまな視点から解説しました。

耐震等級3の家は、大地震でも倒壊しない強度を持ち、軽微な修繕のみで住み続けることができます。また、制震や免震技術を組み合わせることで、さらに揺れを軽減し、安心して暮らせる環境を実現することが可能です。地震保険の割引や資産価値の維持といった経済的なメリットも魅力です。

さらに、台風や洪水といった他の自然災害にも対応できる設計や、エネルギー自給型住宅の導入など、耐震性能以外の観点も考慮することで、より安心で快適な住環境を作ることができます。

ハウスメーカー選びでは、施工実績や耐震技術への取り組みを確認し、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。モデルハウス見学や施工事例のチェックを通じて、家づくりのイメージを具体化していきましょう。

家づくりの過程で気になる点や疑問がある場合は、よくある質問セクションも参考にしてください。この記事が、理想の家づくりをサポートする一助となれば幸いです。

この記事を参考に、まずはあなたに最適なハウスメーカーやモデルハウスを探してみませんか?モデルハウス検索を使えば簡単にピッタリの選択肢を見つけられます

あなたにピッタリ合うハウスメーカーとモデルハウスがみつかる!

モデルハウス検索はこちらこの記事に関連したよくある質問

- 耐震等級3は震度7に耐えられますか

-

耐震等級3の住宅は、震度7の大地震にも耐える設計となっています。具体的には、耐震等級3は建築基準法で定められた耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持ち、消防署や警察署といった防災拠点と同等の基準です。

さらに詳しい耐震等級3の基準と性能については、耐震等級3の基準と耐震性能の特徴をご参照ください。

- 地震に一番強い家の条件は何ですか

-

地震に最も強い家の条件は、耐震、制震、免震の三要素を適切に組み合わせた設計です。耐震等級3を満たしていることが基本ですが、それだけでは不十分な場合もあります。例えば、以下の条件を満たす住宅が理想的です:

・地盤改良: 強固な地盤の上に建てられている。

・建物の重心: 重心が偏らないバランスの良い設計。

・耐震技術: 強度の高い柱や梁を使用。

・制震技術: 制震ダンパーを活用して揺れを吸収。

これらの技術の詳細については、震度7に耐える構造の仕組みとはを参考にしてください。

- 耐震等級3の家の寿命はどれくらいですか

-

耐震等級3の住宅の寿命は、設計や建築時の施工品質に大きく依存しますが、一般的には他の住宅と同じく50〜100年程度が想定されています。ただし、地震の被害を受けた場合には、軽微な修繕を行うことで寿命を延ばすことが可能です。

耐震等級3を取得するための費用やコストについては、耐震等級3の家を建てるための費用とコストのバランスをご覧ください。

- 耐震等級を上げるためのリフォームは可能ですか

-

既存の住宅でも、耐震等級を上げるためのリフォームは可能です。具体的には、次のような対策が効果的です:

・耐力壁の追加: 建物の揺れを支える壁を増設。

・制震ダンパーの設置: 地震エネルギーを吸収して建物への負担を軽減。

・基礎の補強: 既存の基礎部分に補強材を追加。

リフォームでの具体的な耐震技術については、耐震性能を高める構造と建築技術をご参照ください。

- 耐震住宅と免震・制震住宅の違いは何ですか

-

耐震住宅、免震住宅、制震住宅にはそれぞれ異なる特徴があります。以下はその違いを簡単に説明したものです:

・耐震住宅: 建物全体を強固にし、揺れに耐える設計(例:耐震等級3)。

・免震住宅: 地盤と建物の間に免震装置を設置し、揺れそのものを遮断。

・制震住宅: 建物内部に制震ダンパーを設置し、揺れを吸収して構造への負担を軽減。