記事の概要はこちらの動画でも確認できます

- ハウスメーカー

- 2025.3.31

Contents

マイホームとして注文住宅を選ぶ理由

注文住宅は家族の安心と将来設計にぴったりな選択です。自分たちのライフスタイルに合わせた設計が可能で、理想のマイホーム実現に向けた多彩なメリットがあります。

家族の未来と安心を守る選択ポイント

注文住宅は、家族の成長や将来の変化に柔軟に対応できる点が魅力です。子供部屋の増築やバリアフリー設計など、将来の介護を見据えた設計を取り入れたり、子供の成長に合わせた間取り変更を可能にした設計の実が可能です。

このように、長期的な安心感と将来の資産価値の維持が可能で、最新の防犯設備や耐震構造も採用することで、災害時にも安心できる住まいとなります。

家族の未来と安心を守るためには、間取りや性能だけでなく、資金計画やリスク管理、専門家との付き合い方まで含めてマイホーム計画を考えておくことが大切です。

注文住宅だけでなく「マイホーム購入全体」をどう安全に進めるかを整理した記事、「家族の夢を形に!リスク管理と専門家相談で実現するマイホーム購入」もあわせて読むと、より安心して一歩を踏み出しやすくなります。

注文住宅と一般住宅の違いを理解する

注文住宅は、一から設計が可能なため、ライフスタイルに合わせた自由設計ができる点が大きな特徴です。一般住宅では固定された間取りが多いのに対し、注文住宅は家族の趣味や生活動線を反映した間取りが可能です。広いリビングを確保したり、在宅ワークに適した書斎を設けたり自由な設計が魅力です。ました。各家庭のニーズに合った快適な住環境が実現できるのが、注文住宅と一般住宅の違いです。

自由度が高い一方で、注文住宅は「思わぬ後悔」が生まれやすい面もあります。

間取り・収納・動線・追加費用などのよくある落とし穴と回避策は、注文住宅でありがちな後悔トップ5!失敗しないための具体策で詳しく解説しています。事前にチェックしておくと安心です。

理想のライフスタイルを実現する注文住宅

注文住宅は、住む人のライフスタイルに合わせた間取りやデザインが自由に設定できるため、理想の暮らしを実現しやすいです。

趣味のガーデニングを楽しむために広いウッドデッキを設けたり、ペットとの生活を考えた専用スペースを設計したりもできます。各家庭の夢を形にすることが出来るのも注文住宅の特徴です。

注文住宅の魅力と潜在リスクを把握する

注文住宅は、自分たちだけのオリジナル空間を実現できる一方、設計や施工における細かな調整が必要です。

自分たちの好みを反映した設計で大満足できる一方で、施工中の予算オーバーや工期の遅れといったリスクも注意が必要です。事前の打ち合わせでリスク管理の方法や追加費用の見積もりを十分に行うことで、安心して家づくりを進めることができます。

家族の夢を形に!リスク管理と専門家相談で実現するマイホーム購入

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談理想の家づくりに向けた準備と情報収集

理想のマイホーム実現のためには、まず自分たちのニーズを明確にし、必要な情報を集めることが大切です。ここでは、具体的な準備のポイントと情報収集のコツを解説します。

生活スタイルと必要性を明確にする

| 項目 | 設計の工夫 | ライフスタイルの変化 |

|---|---|---|

| 子ども部屋 | 初めは広い一部屋 | 後に仕切りを設置し二部屋にできる |

| リビングスペース | 建築時は、家族構成に合わせて大きめの空間確保 | 将来的には趣味部屋へ、柔軟に空間を再利用 |

| 収納スペース | 成長に合わせた可動式収納棚 | 必要に応じて収納容量を増減可能 |

| テレワークスペース | 書斎コーナーを隅に配置 | 将来的には学習スペースとして活用可能 |

家づくりの第一歩は、家族全員の生活スタイルや将来的な変化を明確にすることです。例えば、子供の成長や在宅勤務の増加を見越して、部屋の配置や広さ、機能性を検討する必要があります。

一例として、週末に家族で過ごす時間を大切にする場合は広いリビングとダイニングを、また、在宅勤務が多い場合は静かな書斎の確保など重視する方法もあります。家族の生活スタイルや価値観をもとに、家族全員が快適に暮らせるプランを作成しましょう。

住宅展示場とモデルハウスで得るリアルな情報の活用法

住宅展示場は実際の建物を見ながら情報収集できる貴重な場です。モデルハウス見学では最新設備や省エネ設備の実物を確認したり、間取りの工夫やデザインの参考にすることができます。

住宅展示場では、実際の使用感や素材の質感、細部のディテールを確認できるため、複数のモデルハウスを比較検討することが重要です。実際に内装の質感や収納スペースの使い勝手をチェックすることで、理想の住まいのイメージを具体化できます。

また、営業担当者と直接話すことで、具体的な事例や施工実績の詳細な情報を得ることができ、後々の家づくりに大いに役立ちます。

後悔しない家づくり!モデルハウス見学で知るべきチェックポイント

理想の家づくりのヒントが満載

住宅展示場のモデルハウスへお越しください!

気軽に家づくりの相談をしたい方

住宅の専門家へ相談モデルハウスを選んで気軽に相談!

直接ハウスメーカーの担当者へ相談資金計画と予算設定の基本

マイホーム実現には、しっかりとした資金計画が不可欠です。一般的には物件価格の2〜3割を自己資金として準備し、残りを住宅ローンで賄っていきます。諸費用として物件価格の5〜10%を見込んでおく必要がありますのでその点も注意点です。購入資金の目安や各種費用の内訳、ローンの返済計画などを事前にシミュレーションすることが重要です。信頼できるハウスメーカーや金融機関のアドバイスを活用しながら、無理のない予算設定を行いましょう。

注文住宅の基礎知識を得て安心スタート

注文住宅を建てる前に知っておくべき基本的な知識は、家づくりをスムーズに進めるための土台となります。事前に設計・施工の流れを詳しく学ぶことでトラブルを未然に防くことができます。また、ハウスメーカーが提供する説明会や資料を活用して、建築過程のポイントを把握するのもオススメです。基礎知識として、設計の自由度、施工の流れ、アフターサービスの内容などをしっかり理解し、安心して家づくりを始めるための情報収集を行いましょう。

注文住宅の費用と相場の把握

注文住宅の費用は、土地の有無や規模、仕様によって大きく変動します。ここでは具体的な費用の比較や最新の相場情報を解説し、費用面での不安を解消します。

土地購入と建替えの場合の費用比較

土地を新たに購入して建てる場合と、既存の土地で建替える場合では費用が大きく異なります。土地の購入を検討している方は、土地の取得費用、諸費用、設計費用などの内訳を比較検討することが大切です。ハウスメーカー選びの際は、土地の条件と建物の仕様に合わせた費用シミュレーションを実施し、予算内で理想の住まいが実現できるかを確認しましょう。

30坪程度の注文住宅の相場と平均価格

30坪前後の注文住宅の場合、概ね2500万円から3500万円程度が一般的な相場となっています。設備や内装のグレードによっても費用が変動するため、実際の見学や資料請求で詳細な見積もりを比較することが重要です。最近は住宅資材や建築関係の人件費の高騰に伴い、以前よりも建築コストも高騰気味です。ハウスメーカーから最新の相場情報を取得し、それを元に計画を立てましょう。

購入資金の目安と住宅ローンの利用方法

一条工務店より:https://www.ichijo.co.jp/iikoto/loan_own/

多くの家庭は、物件価格の2〜3割を自己資金として用意し、残りを住宅ローンで賄っています。フラット20やフラット35などは全額ローンを組めますが、フラット50などは物件価格の9割までなどの決まりがあります。また、固定金利と変動金利の比較検討なども必要でしょう。

ローン審査や返済シミュレーションを行い、返済計画を明確にすることが重要です。ハウスメーカーや金融機関の相談窓口を利用して、具体的な数値をもとにした計画を策定しましょう。

諸費用の目安と追加費用のポイント

引用:https://itijoseikatsu.com/custom-house-souhiyou/

注文住宅では、建物本体以外に諸費用が物件価格の約5〜10%程度必要となります。

設計変更や追加設備の費用を余分にみておく必要もあり、また契約時の手数料や登記費用、火災保険料など、細かな項目をリスト化して確認することが成功の秘訣です。これにより、予算超過のリスクを最小限に抑え、安心して家づくりを進めることができます。

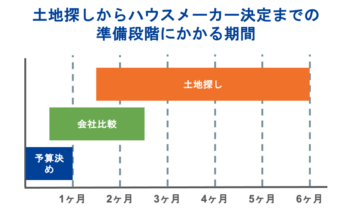

注文住宅の建築スケジュールと進め方

注文住宅の完成までの流れは、計画から竣工までの各段階でしっかりしたスケジュール管理が求められます。ここでは、工程の流れや準備のポイントを解説します。

一般的な建築期間と工程の流れ

引用:https://www.ga-factory.co.jp/flow.html

注文住宅の建築期間は、一般的に13〜20ヶ月とされています。計画段階から竣工までの工程を予定通りに進めるためには、各工程での打ち合わせをハウスメーカーと定期的に実施し、問題点を迅速に解決することでスムーズな進行が必要です。

設計、施工、検査、仕上げなどの各フェーズで必要な期間や手続き、確認事項を明確にすることが期間通りに完成させるために必要なポイントです。こうした工程管理は、信頼できるハウスメーカーと密に連携することが重要です。

土地探しの重要性と必要な期間

土地探しは家づくりの最初の大きなステップであり、条件に合う土地を見つけるまでの期間はケースバイケースです。理想の立地を見つけるために半年以上の調査期間がかかる場合もあります。理想の土地が見つかった場合は早期に決断し、土地を確保しすることが重要です。

土地を探す時は、地域の市場調査、不動産会社の情報、実際の現地視察など、複数の方法で土地の条件や環境を確認することが必要です。これにより、将来の住み心地や資産価値を左右する土地選びの精度が高まります。

事前準備と情報収集のコツ

引用:https://house.home4u.jp/contents/house-4-303

注文住宅を成功させるためには、事前準備が欠かせません。設計前に徹底的な情報収集を行い、複数のモデルハウスや打ち合わせで疑問点を解消することで理想の注文住宅作りが可能になります。ハウスメーカーの説明会に参加したり、担当営業から実際の施工例を詳しく教えてもらうことで、後々のトラブルも未然に防ぐことができます。必要な設備や仕様、予算の見積もり、将来的な間取り変更やリフォーム計画など、各種項目をリストアップして整理することが大切です。信頼できる専門家のアドバイスを受けながら、計画を進めると安心です。

信頼できるハウスメーカーでマイホーム実現

信頼性の高いハウスメーカーは、理想のマイホーム注文住宅実現のパートナーとして安心して任せられる存在です。ここでは、ハウスメーカー選びのポイントを具体的にご紹介します。

客観的な情報と実績の見極め方

注文住宅の購入でハウスメーカーを選ぶ際は、実績や施工事例、認証マークなどの客観的な情報が重要です。過去に多数の施工実績や受賞歴を持ち、顧客満足度調査で高評価を獲得しているところは安心です。

各ハウスメーカーのホームページの情報だけでなく、第三者の評価サイトや実際に施工した方のSNSからの情報を活用することで信頼性を確認できます。

このように情報を集めることで、注文住宅建築の際の失敗のリスクを大幅に低減し、安心してマイホーム作りを進めることができます。

家族に合った選定基準の設定

| チェック | 項目 | 確認内容 |

|---|---|---|

| □ | 部屋数 | 家族全員に必要な部屋数を確保できているか。 |

| □ | 間取り | リビングやダイニングの広さ、動線は十分か。 |

| □ | 収納 | 各部屋に適切な収納スペースがあるか。 |

| □ | キッチン設備 | 作業スペースや収納が使いやすいか。 |

| □ | バスルーム | 浴槽、洗面所、トイレの使い勝手。 |

| □ | 子どもスペース | 成長に合わせて変更可能な空間か。 |

| □ | 趣味・仕事部屋 | 趣味やテレワークのための空間が確保されているか。 |

| □ | 安全性 | 手すり、階段、角の処理など安全対策は十分か。 |

| □ | エコ性能 | 高断熱、高気密、省エネ設備が導入されているか。 |

家族のライフスタイルや将来のビジョンに合わせたハウスメーカーの選定は非常に重要です。間取りや設備の自由度を重視するのか、住宅性能や長期保証を重視するのか、または全て重視するのか、こだわるポイントを明確にしておく必要があります。その上で、各ハウスメーカーの提供内容と比較検討することが有効です。こうした選定基準の設定は、家族全員が納得できるマイホーム作りの第一歩となります。

本記事では主にハウスメーカーを前提に注文住宅の進め方を解説していますが、「そもそもハウスメーカーと工務店、どちらが自分たち向きなのか」で迷っている方も多いと思います。

両者の違い・向いている人・注意点を整理した比較記事、「ハウスメーカーと工務店、どっちが正解?家づくりで失敗しない選び方」もあわせて読むと、「依頼先の方向性」を決めてから本記事の内容をより具体的に活かせるようになります。

まるっと住まいの窓口のモデルハウス検索活用法

まるっと住まいの窓口では、条件に合わせたハウスメーカーやモデルハウスを簡単に検索できます。例えば、地域や間取り、こだわりポイントなどを絞り込み、理想の住宅に近いモデルハウスを見つけることができます。こうしたツールを上手に活用することで、忙しい方でも効率的に情報収集ができ、安心してメーカー選びを進めることが可能です。

あなたにピッタリ合うハウスメーカーとモデルハウスがみつかる!

モデルハウス検索はこちら注文住宅で成功するための実践ポイント

注文住宅で理想のマイホームを実現するためには、設計やアフターサービスまでの各段階で注意すべきポイントがあります。ここでは具体的な成功事例と失敗事例から学ぶ方法を紹介します。

設計からアフターサービスまでのチェック項目

| チェック | 項目 | チェック内容 |

|---|---|---|

| □ | 施工方法 | どのような施工方法や工法なのか |

| □ | 品質の安定性 | 施工事例や口コミなどによる評価をチェック |

| □ | 対応力 | 標準化された設計・仕様がどの程度なのか |

| □ | 工期 | 予定された工期と実際の工期のギャップはないか |

| □ | コスト | 一定化されているのか、追加はないか |

注文住宅の成功には、設計段階からアフターサービスまでの各工程でチェック項目をしっかり把握することが大切です。

設計時に細部まで打ち合わせを行い、施工中も定期的な確認の実施をすることをオススメします。設計図面の確認、現場の進捗チェック、保証内容の確認を徹底することで、万が一のトラブルにも迅速に対応でき、安心して家づくりを進めることができます。

過去の成功事例と失敗事例から学ぶ

あなたが家づくりを進める際には、過去の事例から得られる教訓をしっかり活かすことが成功への鍵です。

まず、情報収集の段階で、注文住宅建築における成功事例と失敗事例を調べ、リスト化することをおすすめします。たとえば、設計変更のタイミングが遅れたために追加費用が発生したケースなどもあります。事前に専門家と定期的にミーティングを設け、設計図面を細かく確認することが重要です。

初期段階で十分な情報を集め、各工程ごとのリスクと成功要因をまとめた資料を作成することで、施工時のトラブルを未然に防げます。具体的なアクションとしては、成功事例と失敗事例をインターネットやSNS、ハウスメーカーの資料から集め、あなた自身のチェックリストを作成し、各項目を見直す習慣をつけることが有効です。こうした準備をすることで、家づくり全体の判断基準が明確になり、安心して注文住宅づくりを進められるでしょう。

住宅の専門家との直接相談のメリット

住宅の専門家と直接相談することで、設計や施工の不安点を早期に解消できます。定期的な専門家との面談や相談を通じ、疑問点をその都度クリアにできます。また、具体的なプランの修正を専門家と議論することで、予算内に収めながら理想の住まいを実現することも可能です。

安心してマイホーム作りをするためにも、最新設備や工法、住宅性能や耐震対策など、様々なことを住宅の専門家とたくさん相談しましょう。

長期的な視点で捉える住宅の将来価値

注文住宅は、建築当初だけでなく、長期的な資産価値や将来のリフォーム可能性も考慮する必要があります。耐震性や断熱性などの先進設備を導入することで、将来の資産価値を高めることができます。

また、将来の家族構成の変化を見越し、柔軟な間取り変更が可能な設計を採用することもポイントです。

初期投資と長期的なメンテナンス費用のバランス、将来的な増改築の可能性を考慮した設計計画が注文住宅建築の成功のポイントとなります。こうした視点は、安心して長く住み続けるための重要な要素です。

まとめ

本記事では、マイホームとしての注文住宅の魅力、準備、費用、工程、そして信頼できるハウスメーカーの選び方について詳しく解説しました。家づくりの各段階で具体的な事例とアドバイスを参考に、安心して理想のマイホーム実現に向けた一歩を踏み出してください。

この記事に関連したよくある質問

- 注文住宅と建売住宅の違いは何か

-

注文住宅は自分たちの希望に沿った自由設計が可能なのに対し、建売住宅は既製のプランに基づいています。例えば、注文住宅では間取りや内装のカスタマイズができ、建売住宅では施工期間が短いといった違いがあります。詳細は注文住宅の費用と相場の把握セクションも参考にしてください。選択の際は、自身のライフスタイルや将来の計画に合わせて判断することが大切です。

- 注文住宅の平均費用と必要資金はどのくらいか

-

注文住宅の平均費用は、土地購入の有無や設計内容によります。一般的には、30坪程度の場合、2500万円から3500万円が相場です。具体的には、物件価格の2〜3割を自己資金として準備し、残りを住宅ローンで賄うケースが多く見られます。各家庭の予算に合わせた資金計画が成功の鍵となります。

- 住宅展示場見学時に注意すべきポイントは何か

-

住宅展示場では、実際のモデルハウスを見学し、間取りや設備の実物を確認することが重要です。例えば、内装の質感や収納スペース、最新設備の使い勝手をチェックし、複数の展示場を比較することが推奨されます。注意点として、営業担当者の説明と実物との違いをしっかり確認することが必要です。

- ハウスメーカー選定の判断基準はどうするか

-

ハウスメーカー選定には、実績、顧客満足度、アフターサービス内容などを総合的に判断することが大切です。例えば、実績の豊富なメーカーや、口コミで高評価を得た企業を選ぶといった具体例があります。自身の家族のニーズに合わせた基準設定が、安心のマイホーム実現に繋がります。

- 注文住宅の失敗を防ぐための対策は何か

-

注文住宅の失敗を防ぐには、事前の情報収集や打ち合わせ、リスク管理が不可欠です。例えば、設計変更のタイミングや追加費用の見積もりを十分に確認しなかった事例と、事前に専門家と十分な相談を行い成功した事例があります。計画的な進行と信頼できるパートナー選びが、リスクを最小限に抑えるポイントです。